标题:傅申揭秘张大千的摹古生涯

来源: 中国书法杂志

由浙江大学出版社艺术与出版研究中心、四川张大千研究中心(内江师范学院)主办的“五百年来一大千——张大千文献展”于2018年6月8日在浙江大学开幕。这是21世纪以来有关张大千的较为重要的一个文献展。作为20世纪中国最具传奇色彩和卓越成就的画家之一,张大千一生留下了丰富的文献资料,基于此,本刊特策划张大千文献专题,刊发张大千研究专家傅申(访谈)、陈筱君、田洪、舒建华等相关研究文章,并配发有关张大千的各类文献图版,涵盖画册、展览图录、研究著述、生平交游、艺术创作、海外生活、古画收藏、家世、情感等各个方面,意在从全新视角,全方位立体呈现张大千传奇而辉煌的一生。

话题张大千——王叔重专访傅申

话题张大千——王叔重专访傅申作者按:2010年11月,傅申先生来沪,在陆蓉之老师的引荐下,我得幸在几天里四次见到傅先生。多年来,每每与傅先生在一起时,不论是谈论古书画还是闲聊,总离不开张大千这个话题。而这一篇专访,虽然发生在六年前,但依然可以作为这八年来,就张大千问题的总结。

六年前某日,傅申先生来沪,我与内子陈含素陪伴多日,就张大千等问题和傅先生进行了一次促膝长谈,然而一直未能整理成文。六年来诸多事情,今天看来都发生了变化,我曾两度去过摩耶精舍,拜祭张大千先生;徐雯波女士和保罗先生也相继离世;张大千作品价格屡创新高;各类有关张大千的展览活动也多了起来;各方面有关张大千的话题也得以被重新谈论,种种迹象都预示着新的艺坛发展方向。

在张大千诞辰一百二十周年之际,由田洪和我在浙江大学所策展的“五百年来一大千——张大千文献展”展览之际,特将此专访整理供《中国书法》首发,以飨同好。

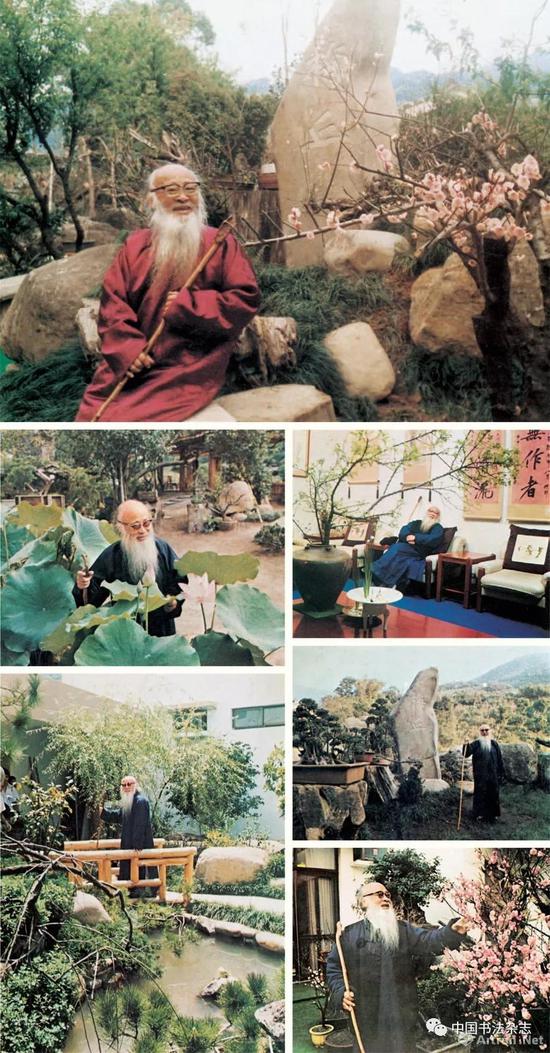

张大千与夫人徐雯波在摩耶精舍赏花

私人藏

张大千与夫人徐雯波在摩耶精舍赏花

私人藏王叔重:1949年跟随张大千离开大陆的第四任夫人徐雯波女士现在还在世吗?

傅申:徐雯波女士已经过世了。

王叔重:哪一年?

傅申:好像是前两三年吧,究竟是哪一年我也不知道,在美国的“环荜庵”过世的。

王叔重:她是后来回美国了?

傅申:是的。在成都的时候,徐雯波是张大千房东的女儿,服侍张大千,也喜欢画画,要跟张大千学画。他不收,他喜欢这个女孩,大概那个时候就想将来要娶这个女孩,所以不要收为弟子。他这方面很讲究,不能把学生娶作老婆,所以后来他们就结婚了,在巴西也生了小孩。

因为台湾的“摩耶精舍”待张大千逝世后就捐赠了,所以徐雯波女士就回美国“环荜庵”了。

张大千在美国“环荜庵”住了不到六年的时间,因年老思乡,加上好友相邀,1976年便有定居台湾之意。1977年选址在台北郊外山溪分叉的小岛上,两岸有小山,楼顶可以望见台北故宫博物院。造园一年有余才落成迁入,张大千请台静农为题“摩耶精舍”,意思是“大千世界”。这个园子是继他所造的“八德园”之后,完全由他在空地上设计的住屋画室和园林。他按照他自己的理想建“摩耶精舍”,做了大画室、小画室、会客室、庭院,还有两个亭子,是连在一起的双亭,一个高一点,一个低一点。一进大门就有一个鱼池,有松树。在后院还可以烤肉,自己又做了泡菜。

“摩耶精舍”的修建,张大千花费了几年的时间。他生前就告诉儿子,说这个房子待他死后捐给当地,后来由台北故宫博物院接管,成立“张大千纪念馆”,公开定期开放。这真是张大千非常聪明的决定。

台北摩耶精舍留影

私人藏

台北摩耶精舍留影

私人藏起初张大千在美国加州发现了一块大石头,有一点像台湾岛的形状,重达五吨。后来张大千把家搬回台湾,他不管什么困难,通过董浩云的海运把这块石头运回“摩耶精舍”,就竖立在“摩耶精舍”的后院里面,讲好我将来的骨灰就埋在这个石头下面,这块石头就等于他的墓碑一样,叫作“梅丘”。这个等于他的一个落叶归根的地方。他的很多亲戚现在都住在加拿大了,在加拿大的西岸,西雅图再过去一点,西雅图是美国的,有很多华人住的一个城市,风景很好,气候很好。

2011年年底,张大千儿子保罗和他的女儿们来台湾,问我他们父亲的事儿,我就讲起“摩耶精舍”,张大千考虑得很周到,他把生前身后事都处理好了,而且捐出去。你们后人可以不用管,当地安排人员在那里打扫,开放给后人参观。他养的鹤、猿猴都还住在那里。

王叔重:那些动物现在还在?

傅申:嗯,当然有的死了,有的又换了,但是那个地方维持得很好。他儿子保罗就讲,真的要是交给他们的话,子女为了财产,可能就荒废了,没有办法像现在维持得这么好。张大千把自己的身后事都规划好了。很多收藏家死后,就会出现为了财产后人纷争的情形。

再讲到在美国,他们此前是住在巴西的“八德园”。“八德园”是一个农场,卖给他的时候价钱不贵,他就买下来,而且周围有山,像个盆地。他说这很像成都,让他想起家乡,他喜欢那个地方,就买下来。他重新造园,把二千多株各色玫瑰花尽数拔除,种他喜欢的梅花、芙蓉、秋海棠、牡丹、松树、竹子等,完全是东方的品种,很多都是特别的种类,从日本等地运来。张大千又加种了很多柿子树,柿子素有七德,张大千再增加一德,名曰“八德园”。“八德园”没有湖,他开了一个五亭湖,挖起来的土,堆一个小山丘,小山丘上面又盖了亭子。湖的周围盖了五个亭子,因为在巴西时常下阵雨,阵雨的时候跑就来不及了,所以沿湖盖了好多亭子,随时避雨,园子整理得很好。

张大千

国画匡庐云海中堂 香港钟志森藏

张大千

国画匡庐云海中堂 香港钟志森藏王叔重:您去过“八德园”吗?

傅申:我去过。

王叔重:是什么时候?

傅申:1989年,我去的时候,张大千已经离世了。张大千是从1954年夏天开始造“八德园”,一直住到1970年左右。

地点是在巴西圣保罗市的郊外,占地面积为巴西亩六点五亩(约合中国220亩),张大千为纪念王维,为之起名叫“摩诘”,所以张大千有方“摩诘山园”印。此地圣保罗市政府是计划将来人口超过三百万的时候,用来蓄水、筑水坝、筑水库,供应城市用水。他当初买的时候并不知晓。后来“八德园”经营好了,圣保罗市人口增加了,慢慢向西发展,政府要征收回来。

于是在1969年秋天,张大千在美国加州卡米尔(Carmel)买了一处房子,离开了“八德园”。另一方面也是为了治疗眼疾。此前他造“八德园”时,因为搬来了很多大石头。有一次,他协同搬石时,造成眼睛微血管破裂。这之后,他因为患有糖尿病,眼睛坏了一只。从那以后他戴着的眼镜,一边是黑色的,变成独眼龙了,一只眼。我在一本书里面看到一张照片,是摄影家照的。照片里的他,是独眼龙了。虽然目疾严重,然而适应以后,张大千也能用一只眼来作画。他曾请朋友为其刻“一目了然”(王壮为刻)“独具只眼”(曾绍杰刻),可以看出他的信心。

圣保罗市政府决定修建水库,张大千他们就搬到了美国。卡米尔的房子只是普通住宅,院子不是很大,所以张大千起名为“可以居”,意思是勉强可以居住。卡米尔的气候温和,全区苍松古柏,风景宜人,他很喜欢。

1971年6月,张大千在“可以居”附近的“十七哩海岸”小半岛的公园住宅区重新购置了一处有较大院子的住所,因为庭院周围松竹葱绿,命名为“环荜庵”。张大千将院子里的橡树拔除,造了一个大画室,挖土为池,累土为小丘,建了一个小亭叫“聊可亭”。种了很多日本、越南运来的梅花。又从巴西运来“笔冢”碑石,树立园中。因为他画画,经常有毛笔用坏了,或用秃了,象征性地埋在一起,成了一个笔冢,表示他非常勤奋。

张大千与四弟子(左起孙家勤、张师郑、沈洁、王旦旦)合影于八德园 台北羲之堂供图

张大千与郭有守在八德园内参观笔冢石碑

台北羲之堂供图

张大千与郭有守在八德园内参观笔冢石碑

台北羲之堂供图王叔重:您是1989年去的“八德园”?

傅申:我是准备研究他,同时要在1990年到1991年办张大千的展览。我去的时候那个地方水坝都已经建好了,“八德园”正在砍树。他的大画室房子,玻璃窗都打破了,都零乱了。绝大部分重要的东西也都已经搬走了,大都空了,留下的都是些零碎的。我有捡到一部手抄的敦煌研究手稿。

王叔重:和张大千一起去敦煌的谢稚柳出版过一本《敦煌艺术序录》。

傅申:应该是有关张大千的这部手抄的,是那个在台湾出版的张大千名下的一部分,我也没有机会去核对。因为带我去的是张大千的学生孙家勤,他是在圣保罗大学教书,他一直留在那里。另外一个人住在八德园附近,他的女婿还在处理“八德园”的事情。他带我们进去,看到很多工人在砍树,进到大画室,东西丢得蛮零碎的,还捡了一些大风堂定制的天青釉瓷轴头,我都交给孙家勤了。还有一些纸,有些蛮大的纸,不多,也都交给他了。那一套书,敦煌什么史事记,不晓得什么稿子,我也交给孙家勤。后来孙家勤在台北的时候,好像送给他另外一个学生,这人是我师大的同学。后来我这个同学决定送给台北故宫博物院。那个不是张大千抄的手稿,不是他的笔迹,不知道是谁的稿子,后来抄了几份,一份捐给台北故宫博物院了,这是一件事情。最重要的是我捡到一批零散的印章。

王叔重:有没有发表过?

傅申:没有发表,我迟早要发表的。因为我当初发现这一批印章,觉得这是我研究张大千最大的发现。这一批是什么印章呢?不是张大千的自用印,而是张大千收集古画里面的印章做的锌版的复制品。那个锌版是一片薄薄的浮雕,钉在一个木头上。这个木头上每一个印章下面是什么文字,在木头的顶上张大千亲笔写了释文,什么某某人的鉴赏,或者项元汴收藏之类的。

1943年,张大千与藏传佛教寺院僧人等摄于敦煌莫高窟

罗伦建藏

1943年,张大千与藏传佛教寺院僧人等摄于敦煌莫高窟

罗伦建藏 1943年秋,张大千在广元千佛崖与友人合影

罗伦建藏

1943年秋,张大千在广元千佛崖与友人合影

罗伦建藏王叔重:比如有哪一些常用的?

傅申:我稍微整理了一下,因为散乱了。我用盒子把它整理归类,整理了几个盒子,后来就留在弗利尔美术馆,我再没有机会具体整理。

王叔重:大概有多少方?

傅申:差不多四百方,都是古画上的收藏印。

王叔重:这是您第一次说出来吗?

傅申:以前少数人听闻过,有的人听到以后到弗利尔美术馆看,也不知道怎么样。我每次碰到张大千家属,就说这一批印章最好还是让你们家属领回去,销毁掉或者怎么样,领回去随便你们处理。跟保罗讲了四五次了,但是他说很麻烦。

王叔重:他也不知道怎么办?

傅申:不是,这个手续很麻烦,保罗不是一家的主人,还有徐雯波她们。他问徐雯波,政府要他们家属联合起来领回去。结果徐雯波不管,这套是假印,搬家的时候他们也没有搬走,就散在一地。我收了装在一个盒子里,后来回来,在弗利尔美术馆整理,现在留在弗利尔美术馆。

王叔重:您有没有打一套印谱?

傅申:没有,打了几个,没有时间。后来听说我以前的秘书安明远他们曾经打过一套,是张子宁还在弗利尔美术馆的时候。后来张子宁也走了,我根本就没有机会跟他谈这个事情。这一套里面收藏印实在太多了。

张大千还是摄影家,得过摄影奖。1931年,张善孖和张大千兄弟二游黄山时,便带了一台三脚架座式相机,和一架折叠式手照机,相机很笨重,像个箱子一样的,得叫人搬上去,是玻璃底片。那次去黄山带回来三百多帧底片。他们有一段时间在嘉兴,有一个叫邹静生的专门为他冲洗,惊讶地说张张取景、构图都很漂亮,称赞张大千为摄影家。后来精选出十二帧精品印成散页摄影集《黄山画景》。张大千一帧以黄山所摄云海风景《蓬莱仙景》获得比利时万国博览会摄影金质奖。其后,张大千游览华山后,还曾选印《华山画景》。可能这段时间,张大千对摄影颇为热衷。他还曾从摄影中参透些画理,并画成画作。

王叔重:其实张大千对黄山的开发起到了很重要的作用。

傅申:当然是很重要的一个人物了。很多路都是坏的,他们上去修。后来成立黄山画社,所以他对开发黄山是有功劳的。

张大千

临摹敦煌壁画 四川张大千研究中心供图

张大千

临摹敦煌壁画 四川张大千研究中心供图王叔重:刚做的锌版印章盖上去后怎样才能像古人当时盖上去的颜色?

傅申:他们一定会有方法的。这是后来听说的,有人拿古画来看,张大千一般有专门的摄影师,替他拍画的照片,拍印章的照片,印章都是拍原大的,所以用锌版做的印章是跟照相版不一样的。我们现在出版的印谱,也是照相版做的。照相版做的是印刷品,但是用锌版拿下来,钉在一块木头上,蘸着印泥去打,跟印谱印出来的一样,印谱印出来的就是从原画上面照出来的。上面是一块木头,下面就有张大千写的注释。

王叔重:您后来研究张大千,发现他仿了很多古画。

傅申:我并没有用这些印章去辨别,但是这一批印章让我知道了他绘画创作的范围,他的企图很大。

王叔重:张大千出于什么目的?

傅申:出于仿造。

王叔重:仿造成功了的话,是觉得自己很厉害呢,还是其他原因?

傅申:各种因素都有。

王叔重:每个人理解是不一样的,所以有些人看到这些之后,会认为张大千人品有问题。

傅申:是,你讲他人品有问题就是人品有问题,这个仿造本来就是一个瑕疵,但是我也讲过,他所有的仿造是为了追求他的画艺。他在绘画艺术上一直往上追求,他学陈老莲,后来学王蒙,学董巨,还不够,还要到敦煌学唐画,这是他的画艺,所以在每一个阶段他都要顺便做一些仿古的画。听说他把仿古的画挂在家里,有专门的裱工把它做旧,做旧以后再画上来。有段时期日本人买了很多仿的石涛,都是他卖的。我书上也讲过,因为那个时候,他的家庭经济条件已经不好,他哥哥经营轮船公司,走长江的,结果有一条船撞沉了,家里破产,就靠他养家了。

他就做一些仿古字画,一方面是锻炼自己,一方面也为赚钱。同时他也很喜欢古画收藏,他自己讲这个叫以画易画,以自己的画来换古画。要不然全靠他自己卖画,那个钱是不够的。因为他做人很四海,交友广泛,对人也很好,的确是很好,也帮助朋友。那些达官贵人、银行家都变成他的朋友,他一开画展马上都会被贴红条。

王叔重:对,报纸上看到过。

傅申:后来因为通货膨胀,卖到一亿两亿一张画,就是不值钱,有时候要拿麻袋装钱去。他每次卖画都有很高价钱的,也有比较平价的,也有比较低的。高价的和低价的之间相差很大。他养家,养那么多人,兄弟还要接济,很不容易。

张大千

国画供养天女中堂 1948年 私人藏

张大千

国画供养天女中堂 1948年 私人藏王叔重:我想问一下高居翰知道弗利尔美术馆藏有这套张大千的四百多方印吗?

傅申:他不知道。

王叔重:高居翰不知道?

傅申:因为那时我在研究张大千,在1990年,他已经在西部了,可能有传闻过去。这个事情我不能肯定他知道不知道。

王叔重:直接知道这件事情的有哪些人?

傅申:直接知道的有保罗、我、我的秘书安明远。后来有的人听说了有这样的事情,这个要问安明远了,究竟多少人曾经要求看过这套印。

王叔重:这件事我也听到些,我想高居翰也肯定能听得到的。

傅申:这可能,高居翰本来就知道张大千做各种仿古画,所以不管他知道不知道这套印,他相信《溪岸图》是张大千做的仿古画,不一定跟这套印有关,他本来就知道张大千搞这些事情。

我写过一篇《上昆仑寻河源》谈论张大千和董源的关系,高居翰竟然从我这篇论文中引用了十九处注释,论证《溪岸图》是张大千伪造的。好像我替他背书一样,其实我是不赞同这张画是张大千画的结论的。这张画明明就是张古画,至于是不是董源则另说。

王叔重:除了《溪岸图》,像这次高居翰给上海博物馆写的这篇文章,提到李成《寒林骑驴图》也是张大千仿的!

傅申:因为张大千收藏过,张大千题了那么多,其实,张大千很少在他自己做的仿古画上题古画的名,几乎没有,但也有例外,所以一有例外就麻烦了。他平常不会笨到自己的仿古画还要题,让人家马上就联想到是他的。

这张李成《寒林骑驴图》绝对是一张古画,就像《溪岸图》也是一张古画,是不是李成画的,那是另外一回事。今天我们再看李成的这张画的下角,好像隐隐约约有字,左下角石头上面,不完全是角落上。

高居翰这样的认知,表示他对张大千了解得还不够,不仅对张大千了解得不够,而且对张大千笔墨的能力、笔性了解也不够。只知道张大千很会仿造,一看到有张大千题字他就联系起来了。

另外在弗利尔美术馆还有八大山人画的一套册页,是非常好的真迹,不晓得是买的还是怎么来的,附了一件还没有裱的张大千的临本。那一册我在弗利尔美术馆的时候就要裱画师裱起来,两本摆在一起,看看真假,那个八大山人就是张大千做的。

王叔重:您觉得差别主要在哪个方面?

傅申:张大千自己也讲过,做八大比较难,因为他的笔性比较巧,比较薄,八大的比较浑厚,说浊也不一定浊,八大有特别细微的地方,他自己也说过做八大比石涛难。还有八大山人的题款也非常重要,他说万一画了一张画很好,很像八大的画,题款坏了就糟了,所以他是先题八大山人的款,题好了再画。

张大千

国画泼彩朱荷并跋横幅 1980年 台北羲之堂供图

张大千

国画泼彩朱荷并跋横幅 1980年 台北羲之堂供图王叔重:您印象中那四百方印章里面有没有八大山人的?

傅申:有,应该有。

王叔重:您看到过吗?

傅申:我整理的时候就有。

王叔重:没有细看?

傅申:我已经归类了,因为本来都是乱的。

王叔重:宋元明清的一路下来。

傅申:一路下来都有,项元汴这一类的。

王叔重:这是血战古人!

傅申:是血战古人,我给他整理好,项元汴的印,通通放在一起。

王叔重:项元汴印大概有多少?

傅申:二三十方左右。

王叔重:乾隆的收藏印呢?

傅申:那种倒不一定有,不多。做这些要有根据的,要去查史据的。项元汴又没有目录。

王叔重:像石涛、八大不会著录到《石渠宝笈》里面去的。

傅申:对啊,我记得《石渠宝笈》的印好像没有。

王叔重:以项元汴为主,还有什么?

傅申:项元汴,还有历代的收藏印。

王叔重:那柯九思呢?

傅申:柯九思一共也就没几方印。我记不清楚了,因为我做印蜕很麻烦。孙家勤知道后,他让我盖印给他,我盖了一部分给他,现在不知道到哪儿去了。

王叔重:您自己家里面现在有吗?

傅申:我自己没有,也找不到了,盖印的时候我好像盖了两份,一份给孙家勤,盖了几十方以后就没有再继续了。我等于发现藏经洞一样,自己很兴奋的,但是我研究张大千以后,这套印没有用。不是按照这些印的,因为这个印看起来像真的一样,主要还是看笔墨。对张大千熟悉以后,知道这张画就是张大千画的,不是因为看到那些印对起来的。那个印可能是真的,因为它跟真印也是一样。

王叔重:张大千去美国没带走这些印?

傅申:他后来不做仿古画了,后来眼睛也不好,泼mo泼彩了,细工夫不能做了。

张大千

国画雪霁图并跋中堂 1940年 吉林省博物院藏

张大千

国画雪霁图并跋中堂 1940年 吉林省博物院藏王叔重:您第一次和张大千见面是在1962年?

傅申:好像是那一年。

王叔重:那次有没有交谈?

傅申:没有什么交谈,只是留了张照片。这一年,张大千到台湾,台湾艺术界欢宴张大千,我正好在主持台湾电视公司每周书法教育节目,记者拉我在一起,就随便拍了一张照片。

我个人与张大千在1962年到1971年间,总共见过四次面,只有一次作单独的交谈。

王叔重:您接下来和张大千有深度接触?

傅申:那是1970年或1971年。因为我得到方闻先生给我奖学金,但是规定我学成一定要回中国台湾服务一年,所以我在1970年夏天到1971年的夏天回来台北故宫博物院一年,就不在书画处了,我做研究员,给我单独一个小办公室。

张大千时常来来回回经过台湾,他的根据地是在香港,或者是印度,或者是巴西,到日本去看看老朋友之类的。那一次他经过台湾,来台北故宫博物院看藏品,台北故宫博物院重要的人,包括叶公超先生,院长、副院长、书画处处长都坐在一排会议的长桌子边,稍微超出来一个区,这个桌子边上就是库房推东西给他看。他旁边没有别人,对面有人,都是陪客,坐在那里也不起来看画,就张大千自己拿来再卷画。我不晓得怎么闯进去的,看到张大千在看画,我就走到张大千旁边,跟他一起看,我很少讲话。看到有一个手卷,题五代赵幹的,他最有名的是《江行初雪》,但是台北故宫博物院还有赵幹的假画。他说这张连“照”了干都不是,就是没有本子可依的一张仿赵幹,跟赵幹《江行初雪》没关系的,跟赵幹的风格也没关系的,是后人造了一张画说这是赵幹的。我在旁边就笑。那一张赵幹,那个水纹画法、皴法、苔点,跟波士顿美术馆藏的一张关仝山水很像。我因为在1968年之前就已经知道那张关仝是张大千仿的,而那个水纹让我想起来了。我就说这张画跟波士顿美术馆的关仝有关系,我不能讲得太直接。我一直在他后面看画,一直也不讲话。他讲了那些话以后,我笑了一下,他也没有回头看。等到我提出那张关仝,他回头看我一下。然后他说那张画很旧。我说那是做旧的。他不吭气,接着再看。再后来讲了什么话我就忘记了。等到看完了一批他要看的东西,要走了。因为他看画在这个桌子边,陪客都是坐在这一排的,他起来一个一个握手,这样过去,就要告别了。快到门口的时候,他回头往我这个方向看了我一眼,他就穿过房间到我面前跟我握手,然后他才离开。就是这一次交谈,别的没有机会交谈。

1964年,傅申在台北拜会张大千

1964年,傅申在台北拜会张大千王叔重:其实这两张都和张大千有关?

傅申:对。我说那张画水啊什么的画法跟这个有关。因为《湖山清夏》他临过好几次,就是临的时候,根据那个风格做了那张关仝,题的是关仝,而且有仿的赵孟頫的题字,很像赵孟頫的。他学赵孟頫也学得不错的,我好像当时对张大千也说这个赵孟頫题字是仿的。

张大千仿造的还有很多,还有两张是捐给台北故宫博物院的,画的敦煌,我说那两张也是他画的。因为看笔墨看多了,我就知道这个是张大千的笔墨,不是敦煌发现的绢画。敦煌发现的绢画我在大英博物馆也看过不少,在巴黎也看过一些,感觉不一样。而且张大千自己仿敦煌壁画时,要还原颜色没有变时的样子,颜色就会比较鲜艳。但是那两张古画颜色比较暗旧,该什么颜色都已经变色了,所以那个是调出来的颜色。是在模仿变色,而不是古画变色。从笔墨我可以看出来,上面还有几个字,他是专门写得很笨拙的另外一种字体,我有资料可以比对。因为后来在他的“八德园”散乱的画室里面,偶然也找到几张纸条,别人替他写的古画的名字,也有题类似假关仝的那种很笨拙的字,笔法很像。我后来也听说,他在日本的时候看到一个日本女人写的字很古拙,很特别,他就让那个女人写了一些字。我不晓得是不是要他太太写字,要写得特别古拙、笨拙的样子。

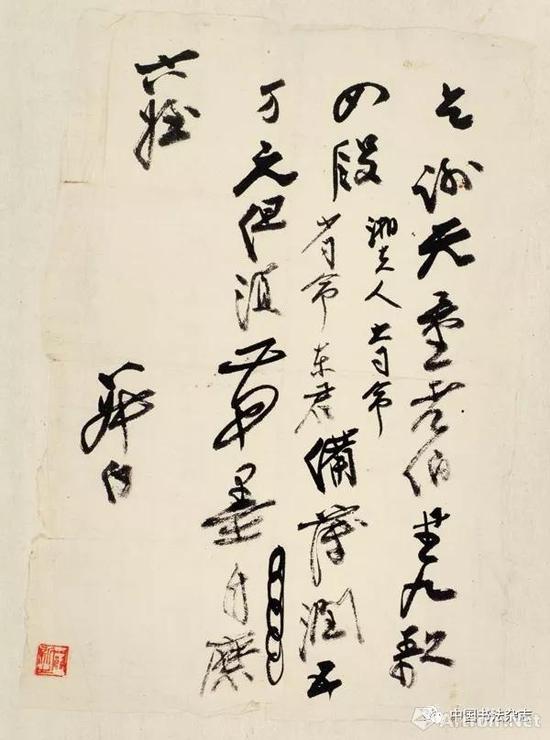

张大千

行书致小儿张心印札 海外私人藏

张大千

行书致小儿张心印札 海外私人藏王叔重:就像没练过书法的那样。

傅申:对,让人家看不出来是张大千写的字,我看多了就知道,这是张大千怎么弄出来的。因为有些画不能借来展览,为了做研究,我就在《张大千回顾展》书后面附录说张大千除了大英博物馆的这张画以外,波士顿美术馆、弗利尔美术馆等等都有。其他的仿古画,包括梁疯子《睡猿图》也在里面。

王叔重:您总共列了多少?

傅申:不是很多,这个梁疯子有拿到美国展览的。《睡猿图》题款的那几个字写得也是很古拙,就是张大千仿的,仿《张黑女墓志》之类的写法。那张画是他借鉴日本藏的牧溪的画,用他自己的笔法画成的,画的像梁疯子,然后吴湖帆收藏后盖了吴大澂的印。

王叔重:更加欲盖弥彰了。

傅申:是。当时开幕式很盛大的,在美国办张大千的回顾展,我的中文说明就是张大千回顾展,没有说“血战古人”。英文名字的意思是向过去、向历史挑战。

王叔重:其实,张大千一生就是在“血战古人”。

傅申:对。那个开幕式很盛大,《庐山图》也借来了。

王叔重:原作?

傅申:是原作。《庐山图》本来是日本的李海天在横滨盖了一个大旅馆,他按照楼下的大墙面量的尺寸,要求张大千画一张。张大千说你给我找一块大的绢,所以李海天特别在日本定做那块画绢。制好了以后,还要处理好,可以画画了,才运来。等到画了,张大千不晓得怎么题词,还没有画完时,就题了一首诗,落了款,可是没有落李海天的上款。因为李海天出了一部分钱,听说是十万块台币,那时候十万块也不少了。那个绢都是李海天张罗的,但是并没有落李海天的上款。

王叔重:归属问题怎么办?

傅申:张大千的好友张群就说这张画你们不要争了,将来给台北故宫博物院。那时候还没有完全定,我听说这个消息了。我正在筹备展览,赶快向有关单位写信,这张画在进台北故宫博物院之前让我在美国展览一次。

王叔重:从1983年一直到您策展的1991年,这段时间这幅画是怎么办的?

傅申:不知道,就是家属收藏,还没有捐给台北故宫博物院。后来我听说要进台北故宫博物院了,让我先出国展览以后,你们再捐。现在在台北故宫博物院了,出不来了。

王叔重:这幅画最后一次对外展览,是在您策划的展览上露面的?

傅申:对,就是在华盛顿展览。那张画高六尺,长大概三十尺,所以特制了一面墙,一排人同时整理把那张画挂起来,要不然没办法处理,因为很重,而且不能折了,用特别的方法钉在墙上。搭了架子,因为那个地方看的时候下面是空的,要隔一定空间才能看到,根本就摸不到原画的。家属徐雯波、保罗及几个兄弟姊妹,能够来的都来参加了开幕式。

张大千接受华视录影采访时解说《庐山图》

张大千接受华视录影采访时解说《庐山图》 张大千绘长三十六尺大画《庐山图》,开笔时摄于摩耶精舍

张大千绘长三十六尺大画《庐山图》,开笔时摄于摩耶精舍王叔重:当时这个展览总共展了多少张画?

傅申:差不多九十张吧。从早年的,一直到晚年的《庐山图》。

王叔重:那是轰动一时啊。

傅申:恐怕是在国外最大的一个张大千展览。我选的不一定都是大的精品。我用画串联起他一生,是能说明他艺术发展过程的。仿造的古画就两张,一张是梁疯子的《睡猿图》,一张是巨然的《茂林叠嶂》。另外就是他临《江堤晚景》的画,这张他不只临过两本,至少四五本,我研究过。他很用功,有一张临得最像,是最好的,好像是捐给台北故宫博物院了。

王叔重:为什么想办这个大展呢?

傅申:我比较早的一篇论文是研究南宋江参的,他是南宋时少有的学董巨画风的。后来第二篇论文研究巨然,写了篇《存世巨然作品比较研究》。研究巨然的问题时就碰到了张大千的问题,大英博物馆所藏的巨然就是张大千仿造的。还不只是巨然,后来还碰到刘道士。

发表了那篇文章之后,到了美国,方闻先生要我继续研究。张大千在海外要卖一批石涛的东西,一木箱子的册页、小手卷之类的,摆在普林斯顿大学美术馆。要方闻先生卖给收藏家,但是没有卖。我有钥匙可以进库房,那一箱石涛就时常看看。后来其中有一套仿石涛的卖给了赛克勒。赛克勒有一批收藏,有石涛等其他的藏品。赛克勒是犹太医生,他很想出名,他说要办一个巡回展,要我写这本书,就是我出的那本《沙可乐(赛克勒)藏画研究》,在当时算是很大的书了。出版以后我在普林斯顿美术馆亲自布置,把真假的石涛摆在一起展览,特别隆重,很成功。

那一套仿的石涛,张大千题跋提及是他的师叔,李瑞清的弟弟李均盦,我后来才知道,他仿古的功夫很多是向李均盦学来的。李均盦抽鸦片,需要钱的时候,就会去做仿古画卖钱。张大千跟这个师叔学了这套技术。

展览出来的时候,有的观者看着还觉得仿的那一本比较好。我在那本书里面有对比图,证明那一套是比较差的,仔细看还是差的。那个展览直接翻译过来的书名叫《鉴定研究》,我里面的签条是《赛克勒藏画展》。

《张大千画展》

1965年 台北吴文隆藏

《张大千画展》

1965年 台北吴文隆藏 《张大千近作展览》

1966年 台北吴文隆藏

《张大千近作展览》

1966年 台北吴文隆藏 《张大千近作展览》

1967年 台北吴文隆藏

《张大千近作展览》

1967年 台北吴文隆藏 《张大千克密尔画展目录》

1967年 台北吴文隆藏

《张大千克密尔画展目录》

1967年 台北吴文隆藏 《张大千画展》

1974年 台北吴文隆藏

《张大千画展》

1974年 台北吴文隆藏王叔重:这是您最早的一本书?

傅申:嗯,我最早的一本书。这本书使我能够到耶鲁大学教书。人家已经看到我有这方面的能力。研究石涛我就发现有张大千,后来研究八大有张大千,研究石溪也有张大千,张大千实在是跟我的研究离不开了,所以后来我决定要全面研究张大千。

王叔重:这是在什么时候?

傅申:从1987年起终于对张大千进行全面的研究。由于他的画龄长达六十余年,他作画既勤又快,又擅于营造良好的绘画环境,因此他的作品数量真是空前的庞大,画类画风之广,画幅之大,而且大千的游历迁徙也特别广,作品颇为分散,研究张大千,成为我毕生以来所从事过的最耗时费神的一项研究工程。

王叔重:此前不方便惊动他。

傅申:不方便,他在世的时候我已经认识了。当然不方便去直截了当地问张大千做过什么仿古画,怎么样子做,这些话没有办法问。他就是答了,也不知道是真是假,这个没有办法,只有靠研究。所以我就尽量收集张大千的作品,到上海访问他过去的学生、家属,上海糜耕云是其中一个。还有谢稚柳,我就咨询他。张善孖也曾经做过仿古画。画的是羊,上面是陈老莲的字,我问谢先生,这个字是您题的?他一笑而过。这样子,所以我说我要研究,我要靠一个人的力量。张大千不像古代仿古,一生专门做一个人、两个人,他是与时俱进,往上推,我要用一个人的力量把他做过的仿古画统统都呈现给大家,说明给大家。我是有相当的基本功,有这个能力。但是现在这个计划也搁置了。张大千的资料我还有一大堆,没有整个做完。

王叔重:就是说到今天为止,您心里面还想着做张大千的哪些方面的研究?

傅申:我是想把他做过的其他的仿古画,不只是石涛、八大的统统揪出来。

王叔重:比如说还有?

傅申:比如陈老莲,还有其他的,有些是无名的,有些是国内的跟张大千一个时代的人。他说有些小名家的字也是他做的,他有时候不做大名家的,小名家的东西查无对证,没有办法找资料来比对。想要全面地做,但是张大千实在是太厉害了。看单是他自己的作品,每一次拍卖都有新的作品出来,过去没有看过。他的仿古画更要慢慢找,很费时间的。

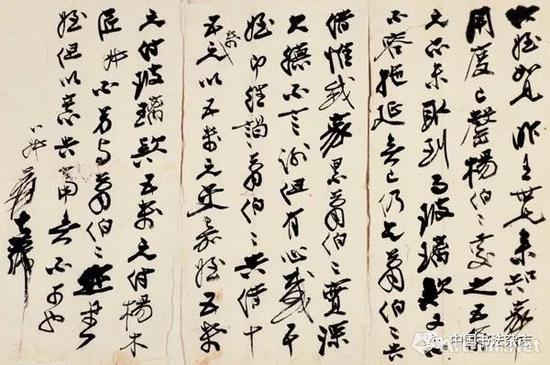

张大千

行书致六侄张比德、八侄张心俭札 罗伦建藏

张大千

行书致六侄张比德、八侄张心俭札 罗伦建藏 张大千

行书致侄子张比德札 罗伦建藏

张大千

行书致侄子张比德札 罗伦建藏王叔重:您收藏张大千的资料量很大?

傅申:出版书有一些,为了研究他,当然尽量收一些资料。我收集了很多作品、照片,不一定是画册,反正尽量找。台北“历史博物馆”办张大千的展览最多,他们收藏了一批张大千的东西,怎么回事呢?是郭有守的原因。

王叔重:这个人在张大千转战欧洲市场的十多年中作用很大。

傅申:郭有守是张大千远亲,四川人,曾经做过四川教育厅厅长。张大千自敦煌回来以后,画了一张《水月观音》,很多人抢着要买。后来郭有守出面,被四川的一个寺庙买了。我还特别到那个寺庙里去看,这张画在镜框里珍藏着。

王叔重:想请您谈一下郭有守。

傅申:郭有守对张大千蛮重要的。20世纪50年代,郭有守因为在巴黎生活很久了,觉得中国画没有前途,应该跟西方接轨,这对大千画风的转变起到一定作用。此时张大千开始到巴黎去,就住在郭有守家里。

王叔重:游瑞士名山等欧洲各国。

傅申:都是他陪同的。1956年是张大千艺术生涯中极为重要的一年。他被邀请赴巴黎办个展,同年在法国南部的尼斯造访毕加索。也就是这一年,在郭有守的相偕下,开始了一段长达十年且极为重要的西方艺术之旅,此后张大千屡次赴欧洲,游览法国、比利时、德国、瑞士等地风景并举办画展,都是郭有守代为筹划并全程接待的。这一阶段类似《幽谷图》这样的泼彩杰作才被创作出来,并得到了部分西方人士的认可。直至后来“郭有守事件”爆发,张大千才终止了和欧洲的联络,转战美国艺坛。

郭有守在欧洲替张大千办展览,而且把一些张大千的画捐给一个小的美术馆。我有去看了。

王叔重:捐的都是什么样的?

傅申:捐的还不错的画,是20世纪50年代的精品。其中有一张是溥心畬题张大千画的赵幹的一匹马。后来我才知道,他们交情很好,张大千对溥老也非常好。有时候,张大千寄了一张纸条让溥老写这几个字,溥心畲根本没有看到那张画,他也题。

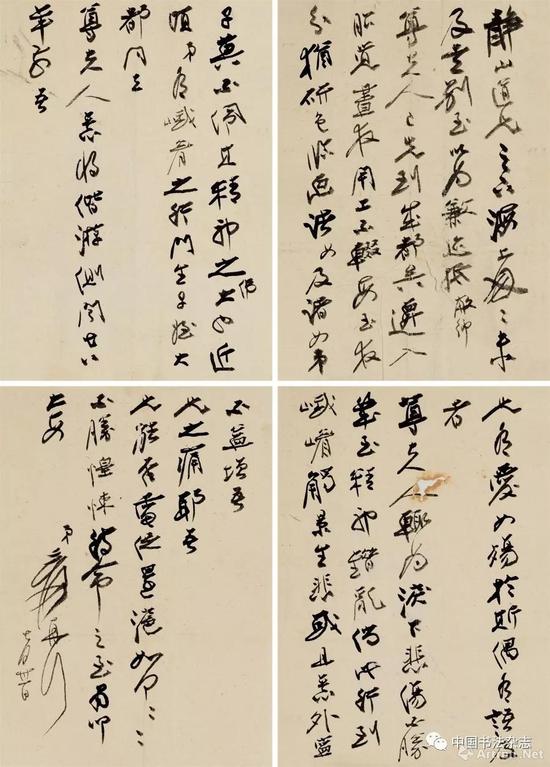

张大千

行书致侄子张比德札 罗伦建藏

张大千

行书致侄子张比德札 罗伦建藏王叔重:“摩耶精舍”现在还归保罗吗?

傅申:归保罗。徐雯波还住在“环荜庵”那里,后来徐雯波在那里逝世了。徐雯波自己有小孩,小孩就继承那里的遗产。听保罗讲,那个大画室,因为家里其他的人不画画,张保罗还画得不错的,写字也写得不错,还有很多笔墨纸砚,保罗可以去那儿的,可是徐雯波一死,她的女儿继承了“环荜庵”,门锁起来了。可是他们又不住在那里,女儿也要嫁人,他们已经是成人了。草长得很高,梅花也死了,只有那些大石头还在那里。这些大石头是张大千花了很大力气,用起重机什么的搬来的,只有那些石头还在院子里。他只能从门缝里,篱笆外面看看。所以后来他说,还好“摩耶精舍”捐了。

王叔重:徐雯波有几个女儿?

傅申:不知道是几个女儿,搞不清楚。

王叔重:您揭了张大千这么多“底”,您认为张大千是做了巨大贡献呢,还是什么?怎么说这个事情呢?

傅申:我还是从正面来讲张大千的,我讲张大千“血战古人”,里面的副产品是他的一些仿作,但这只是他的副产品,他不是以这个为业。他的雄心壮志,后来画泼mo泼彩在英国展览,在美国西海岸展览,在纽约展览,要去看毕加索,这些表现了他的雄心壮志,要走向世界。其他任何一个中国画家都没有他这样的胸襟。

张大千

国画海棠为叶恭绰作扇面 1938年 香港钟志森藏

张大千

国画海棠为叶恭绰作扇面 1938年 香港钟志森藏 张大千

国画赤壁游为黄君璧作扇面 1978年 香港钟志森藏

张大千

国画赤壁游为黄君璧作扇面 1978年 香港钟志森藏王叔重:您给张大千做一个总结吧。

傅申:在所有的当代和近代中国画家当中,并不一定每一位史学家都公认张大千为最重要的画家,但无人能否认他是一位对传统钻研得极深、极广的画家。在我看来,张大千是画家中的画家,也是画家中的史学家,他画中有画,画中有史。我们在张大千一个人的身上,看到了他先用三十多年的岁月,达到了摹古派集大成的目标,再用二十多年的光阴,由传统中转换、蜕变、突破,从而开创了最具现代感的折中型中国绘画风格,成为中国画史上至为稀有的跨世代、“借古开今”两个方面都登峰造极的画家。我在《血战古人的张大千》一文中曾说:“张大千在绘画上,范围之广、幅度之宽、功力之深、天赋之高、精进之勤、超越之速、自期之远、自负之高、成就之大,不论你喜不喜欢他,不得不承认,他不但是近代大家之一,也是整个绘画史上的大家之一。”

正因如此,不懂得中国绘画史,是不足以真正了解张大千的。为此,我向有志钻研中国绘画史的朋友郑重推荐,从张大千入手。因为,当你真正了解了张大千一生画作的时候,你也已经复习了大半部中国绘画史了。

徐悲鸿讲张大千是“五百年来第一人”,这个原话我查不到,可能是徐悲鸿生前口头上讲过,徐悲鸿给张大千画册的序文上写过一篇文章,也很称赞张大千,但里面没有这一句话。张大千的确是很能干的一个画家,很努力的一个画家,才气也很高,所以徐悲鸿对他也很佩服,这是没有话讲的。说“五百年来第一人”,我就不知道怎么讲。回顾历史,有张大千这样子的才气,又这么努力,又这么多能的画家也的确很少,所以我还是对他非常非常佩服。因为在当时的画坛,他的交友圈,许多画家在一起的时候,大家不管年老的、年轻的,都对他很佩服,佩服他的才气和能力。据说有一次合作,大家在一起画,高剑父等人比他大的都在,他一下就画出高剑父的风格,然后模仿高剑父的签名——剑父。哇,旁边的高剑父脸色都变了。然后他不慌不忙,在上面又加了几个字。你看于非闇比他年长,张大千到了北方,于非闇变成他的好朋友,还是张大千劝他学瘦金体。

王叔重:于非闇的画如何?

傅申:他的画没有大千这么灵动。但是他们两个都算很好的了。于非闇任职北京《晨报》文艺副刊的记者,每天要写一个方块大小的文章。有一次就写“南张北溥”,这件事情产生的影响是蛮大的,这就是于非闇提出来的。因为北方人对上海的画家其实不了解的,所以那个时候中国是两个文化中心,一个北京,一个上海,上海更有钱,北方是很多世家官僚和高官。不管是梅兰芳等唱戏的,还是跑江湖的人,在这两个地方中必须都得成名。张大千在上海成名还不够,要跑码头,北京也得成名。张大千就交上了于非闇、溥心畬这些好朋友。在北方,溥心畬、于非闇是大家最敬重的,最有才气的,画得最好的。他在报纸上把“南张北溥”炒起来,张大千从此就有了一个全国的知名度,不是仅在上海的一个地方的画家。他交友上是有某种能力和魅力的,三教九流都有朋友。他对人的确是很大方,很海派,帮助人家,所以有各种条件让自己成名。

台湾以前有个记者叫黄天才,跟张大千认识了以后,张大千觉得他的名字很奇怪。就说你自己名字叫天才,什么叫天才啊?他就写一张纸送给黄天才,七分人事三分天,就告诉他,你光是有天才没有用,七分人事三分天,人努力更重要。我说张大千这样的人,他不是七分人事三分天,他是十分的人事十分的天,两个都满分,才能造就这样一个画家出来。

张大千 行书致郎静山札 (选自天津人民美术出版社、浙江大学出版社《张大千文献图录》)

王叔重:时代造就了那一批独具特色的大师们。

傅申:张大千是多能的天才,一下子学唐伯虎,一下子学王蒙,画得太漂亮了。他以前就喜欢画美女,年轻的时候就被称为“张美女”。画水仙也很好,都画得漂漂亮亮的。后来他也学习比较厚重的画风。黄君璧画石溪的很好,而张大千就略显得不够厚重。张大千后来出国,他跟徐悲鸿出国是不一样的,他受西方的影响,画出泼mo泼彩。其实不是从外国来的,用的都是传统的颜色,还是多少受西洋抽象派的影响。有郭有守说中国画没有前途,张大千就不服气,郭有守带他在巴黎看那些新派画家作品,有一种裸女,在裸女身上涂各种颜色,在画布上打滚,然后把它完成。张大千看了这种东西说,会干。就是说他在巴黎受到一些时代潮流的冲击,后来眼睛又不好了,开始把颜色一起泼,就变成泼彩,这真是前无古人。这个也花了很多成本,石青石绿是很贵的东西。张大千在敦煌需要大量的矿物颜料,去青海采购石青、石绿,一大包一大包论斤买的,带过去临摹敦煌壁画。后来的敦煌院长段文杰正是因为在重庆看张大千临敦煌壁画的展览,就受他感染,要去敦煌。张大千一大包一大包颜料送给他们。本来是想让张大千成立敦煌研究院的,他不愿意,后来段文杰他们接了。

王叔重:在敦煌一待就是两年多的时间,其胆魄和胸襟确实是厉害的。

傅申:张大千这样的人是很难得的,很不容易有的,这么大的气魄。画那些大荷花,在庙里面建场地,画一丈二,展览都不好展览,很多都要拖到地上转弯才能画。他画墨荷为什么画得那么大,那个墨荷中间一个杆子不能断的。他有一个绝技,就是他从荷花下面先画一笔,然后墨干了,另一头再接过去,接得天衣无缝,就是两头对接起来。另外一种就是长的,他蘸墨一直拉,一路小跑步,把笔拖过去。还有一种屏风,那个屏风在裱之前可以拖到地上,画上面的时候把纸拖过来再画。有一种已经做好的日本屏风,本身就是装好的,中间有木头木条贴在上面,木条是格子,没有格子的地方就是空的,两边是纸张,又不能踩上去,所以他要画的时候,在屏风上面做一个特别的架子,趴在架子上画。

王叔重:一生为书画。

傅申:是啊,一生为书画。北京的叶浅予从印度回来,特别花三个月陪张大千,亲眼看他画那些大画。后来叶浅予画了一套漫画,有一张是好大的桌子,张大千很小的在一边,很生动形象。(本文由王叔重访谈录音整理,已经作者本人审阅)

张大千

国画出则为孔明图并溥心畬跋中堂 1930年 吉林省博物院藏

张大千

国画出则为孔明图并溥心畬跋中堂 1930年 吉林省博物院藏