标题:《大唐西域记》故事及其图像在丝路的流传

2018年09月25日 澎湃新闻

文:陈明

由归元玄奘文化促进会、中国玄奘研究中心、英属哥伦比亚大学佛学论坛共同主办,主题为“传承玄奘精神,弘扬丝路文化”的首届玄奘与丝路文化国际研讨会及高峰论坛前不久在西安、商洛举行。

“澎湃新闻·古代艺术”经授权刊发由北京大学陈明教授在此次论坛的文章《<大唐西域记>中的故事及其图像在丝路的流传》。他认为,搜集与比对《大唐西域记》中的相关故事在丝绸之路多语种文献中的平行文本,及其在陆海丝绸之路的多载体(雕刻、壁画、纸画等)的图像表述,从时空维度梳理其流传的线路,归纳这些故事在传播过程中的某些共性与变化的原因,有助于我们深入理解古代丝绸之路的文学与艺术交流的复杂性。

玄奘(600-664)法师的《大唐西域记》不仅是中印文化交流史上的巨著,而且可视为古代印度七世纪中期之前的民间文学的一座宝库,因为该书中记载了为数甚多的佛教(或民间)故事,涉及本生、譬喻、佛传、民俗、历史、菩萨故事与圣地传说等多种类型。学界先前已经关注到了《大唐西域记》中的故事,但从整体上考察这些故事在丝绸之路的流传以及相关故事的视觉化呈现,还是很有必要的。

一、《大唐西域记》中的佛教故事的地理分布

《大唐西域记》以地理空间为线索,在叙述印度、西亚、中亚和新疆的风土人情时,往往也涉及当地的神话、故事与传说,不少故事(如“烈士池”)还传入中土,成为文人或民间津津乐道的话题。《大唐西域记》所记载的主要佛教故事都有明确的地理分布,故事的发生地常常与佛教的圣迹(窣堵波、伽蓝)相关联。燃灯佛布发掩泥授记的故事发生在那揭罗曷国(卷二);千生舍眼、商莫迦菩萨(睒子)误中毒矢后被天帝救活等故事发生在健驮逻国;苏达拏太子故事则涉及健驮逻国的跋虏沙城外以及弹多落迦山;独角仙人的故事发生地是弹多落迦山的西北百余里外大山之南(卷三);忍辱仙为羯利王而割截支体的故事发生在乌仗那国瞢揭厘城东;为闻半颂而舍身命的故事则在瞢揭厘城南四百余里醯罗山谷;萨缚达王本生故事也是在瞢揭厘城南二百余里大山之侧;析骨写经的故事是在乌仗那国的摩愉伽蓝;割肉贸鸽的故事源自摩愉伽蓝西六七十里的地方;帝释变形蟒身以救灾难的故事是在乌仗那国的珊尼罗阇川萨裒杀地僧伽蓝;帝释变身为苏摩蛇以助救世疾疫的故事发生在乌仗那国的苏摩大窣堵波所在地;孔雀王啄崖涌泉的本生故事发生在乌仗那国的珊尼罗阇川北石崖;战达罗钵剌婆断头惠施的故事是在呾叉始罗城北十二三里的地方(卷三);摩诃萨埵王子舍身饲虎的地点是在僧诃补罗国大石门之南(卷六)。救生鹿本生故事源自拘尸那揭罗城外(卷六)。六牙象王、示为鸟身、施鹿林本生故事均在婆罗痆斯国三龙池侧婆罗痆斯国的烈士池是三兽与月中兔故事的发生地;千佛本生故事出自吠舍厘国庵没罗园附近;大天王本生故事是在吠舍厘城西北二百里故城(卷七)。鸽王本生故事出自摩伽陀国因陀罗势罗窭诃山东北地区(卷九)。类似的记载都突显了故事的发生地,这些地理位置比较明晰的故事大多是玄奘亲自践行之地,因此,读者感觉这些故事是“实地”见闻。

《大唐西域记》

图片来自网络

《大唐西域记》

图片来自网络

《大唐西域记》中的佛教故事很多是口头流传的,同一故事的发生地点在不同的文本中并不完全一致。《大唐西域记》和道宣《释迦方志》中的睒子(商莫迦菩萨)故事发生在健驮逻国,而《菩萨睒子经》、《睒子经》和《佛说睒子经》中,该故事发生地则是迦夷国。《大唐西域记》和《释迦方志》中的太子须大拏故事发生在健驮逻国跋虏沙城和弹多落迦山,《太子须大拏经》和《六度集经》中,该故事的地点是叶波国和檀特山。有关佛陀割肉贸鸽的本生故事,《大唐西域记》和《释迦方志》中的发生地是乌仗那国的摩愉伽蓝西六七十里的地方,《佛国记》记载其发生地是宿呵多国,而慧超《往五天竺国传》记载其地为建驮罗国,可能是布色羯罗伐底城东南数里,即是佛过去为尸毗王救鸽处。《大唐西域记》和《释迦方志》中的独角仙人的故事发生在健驮逻国弹多落迦山西北百余里外大山之南,而《大智度论》卷十七中所记载的该故事地点却是婆罗?国。

陈引弛先生曾在《<大唐西域记>所载佛教口传故事考述》一文中全面梳理了该书中的口传故事,并指出了该书记载故事的三个特点是“地理空间的落实”、“因地制宜的元素改易”和“对民间故事传说的继承”。可以说,《大唐西域记》为七世纪中期前颇为流行的一些佛教故事和传说建立了比较明晰的地理坐标,但相关故事的发生地在不同文献中的差异则说明了以下几点:

其一,中古天竺求法行记之类的著作,属于跨文化的旅行记录,其中除记载佛陀的生平故事、圣地传说之外,也常夹杂一些本生、譬喻之类的故事。由于求法的旅程不同,所遇到的讲说故事者不同,对同一个故事的地理记载也就存在着差异。

其二,印度民间故事的流动性,特别是口传故事的加减,无法保证同一故事的所有元素凝固不变。在民间故事中,不同口传版本中的时间、地点和人物,乃至事件的过程及结果等主要元素,经常会发生变化。这些变化是由口头叙述人(尤其是故事的讲唱者、说书艺人之类)的有意或者无意改编导致的。

其三,佛教故事往往与圣地遗迹(尤其是佛教传播的一些重要地域)相联系,各地的佛教信众也存在将“他方”故事挪移至自己所在“此方”的冲动,以求显示当地(此方)与佛教的密切程度甚至是某种宗教文化上的自豪感。

其四,《大唐西域记》中记载的很多故事,都指明了该故事发生的具体地点,这些带有一定时空意义的记载,为我们勾勒相关佛教故事及其图像的传播网络,提供了理解它们的一个相对坐标。当然,《大唐西域记》中的故事的地理坐标不宜当作唯一的权威叙述,即便是玄奘法师在当地亲耳所闻,而应该视之为是“传奇性叙述”中的一种。《大唐西域记》与其他求法行记或者梵汉佛经中关于某一故事的共同地理记载,则可视作一种共性叙述,体现了该故事与传说在地域的集中聚焦。

二、《大唐西域记》中的相关故事图像在丝路的流传

《大唐西域记》中记载了各类宗教建筑,包括佛教的伽蓝、精舍或窣堵波、印度教或耆那教等外道的天祠。书中除叙述各种造像之外,还有雕刻、绘画等艺术创作的情况。比如,卷二提到健驮逻国都城布路沙布逻城外的一个大窣堵波石陛南面,有画佛像,高一丈六尺,自胸以上,分现两身,从胸以下,合为一体。此双头佛像乃画工所作,有较为神奇的传说故事相附。又,卷五有关羯若鞠阇国部分提及曲女城附近的一处精舍四周石壁之上,雕画如来修菩萨行所经事迹,备尽镌镂,十分详细。另一处大自在天祠“并莹青石,俱穷雕刻,规摹度量,同佛精舍。”又,卷十的羯朱嗢祇罗国部分提到了一处大高台,“基址广峙,刻雕奇制,周其方面,镂众圣像,佛及天形区别而作。”可见,玄奘法师很有可能在不少的地方亲眼目睹了那些精美的佛教绘画、雕刻和造像等艺术品。

克孜尔石窟

克孜尔石窟图片来自网络

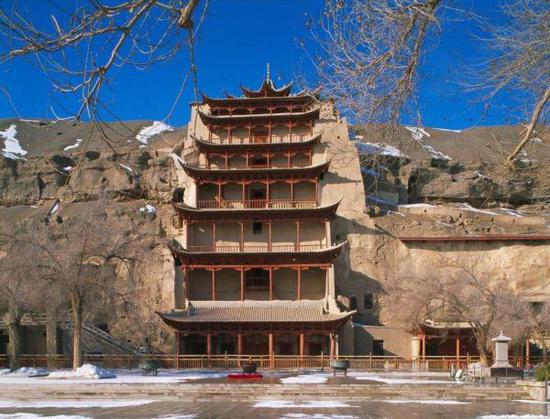

敦煌莫高窟

敦煌莫高窟图片来自网络

在犍陀罗、阿旃陀石窟、克孜尔石窟、敦煌莫高窟等丝绸之路上著名的艺术圣地,历代艺人雕刻与绘制的佛教本生、譬喻、因缘、佛传等类型的故事不知凡几,极大地推动了佛教在丝路沿线的传播。《大唐西域记》不仅为有些故事提供了一个地理坐标,而且该书的创作年代(646年)本身就是一个时间节点,因此,将丝绸之路上流传的这些故事图像与《大唐西域记》中的内容相互印证,梳理相关故事的传播网络,这对我们深入理解这些故事的流传具有一定的意义。

以下以独角(一角)仙人、睒子、须大拏三个本生故事的图像为例,略为梳理相关图像在天竺、中亚和中土的流传情况。

1:独角仙人故事图像的流传

独角,又称一角(梵文Eka-???ga)、鹿角(梵文??ya-???ga、巴利文Isisi?ga)。他是鹿母吞食迦叶仙人洒落在水中的精液而生,天生就头上长有一角。他生活在山林中,自小苦行,威力无边,威胁到帝释天的宝座,帝释天派遣天女下凡诱惑他,破坏了他的道行。他还具有强大的祭祀能力,能主持求子祭祀大典,被国王派遣美女诱惑出山。独角仙人的故事分为求雨、求子两类,不仅见于巴利文《本生经》,也见于印度史诗《罗摩衍那》等文献之中,与佛教和印度教均有交集。

《大唐西域记》中记载的独角仙人故事非常简短,“昔独角仙人所居之处。仙人为淫女诱乱,退失神通,淫女乃驾其肩而还城邑。”其中突出了“驾肩而还”这个特色细节。这一情节在龙树菩萨造《大智度论》(后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译)卷十七中有所体现,即:“仙人言:‘汝不能行者,骑我项上,当项汝去!’”该故事在《经律异相》卷39中转引为“独角仙人情染世欲为淫女所骑”。日本《今昔物语集》卷五第四篇〈一角仙人被负女人从山来王城语〉中,也描述了一角仙人背负女人摇摇晃晃地行走的细节。所谓“驾肩而还”(“骑项上”)的细节具有特别的动作效果,也是辨析该一故事图像内容的一个明显标志。

巴尔胡特的一角仙人故事石刻

巴尔胡特的一角仙人故事石刻 犍陀罗地区的一角仙人浮雕图(小谷仲南

线绘图)

犍陀罗地区的一角仙人浮雕图(小谷仲南

线绘图)一角仙人的故事也以图像的形式流传于世:巴尔胡特塔(石栏棺柱和贯石雕刻)、桑奇第一号大塔北门正面下第三横梁的右凸梁、犍陀罗地区的一角仙人浮雕图(至少有三种)、马土腊的一角仙人本生雕刻、贵霜时期有两种相关的栏柱雕刻、克孜尔石窟第17窟主室劵顶东壁的一角仙人本生、敦煌北周第428窟东壁门侧加绘的独角仙人本生、南印度Pingulī绘画中的《罗摩衍那》一角仙人故事系列图像、卡纳塔克(Karnataka)的Uttara Kannada地区《罗摩衍那》故事雕刻中的一角仙人形象、缅甸南传《本生经》绘画中的一角仙人本生、缅甸Tilokaguru石窟寺中的一角仙人图像、印度东海岸的奥里萨(Orissa)地区流传的《罗摩衍那》插图中的鹿角仙人故事图像、印度莫卧尔王朝的波斯语译本《罗摩衍那》细密画中的一角仙人故事系列插图等等。可见一角仙人故事图像流行的时间长、范围广。

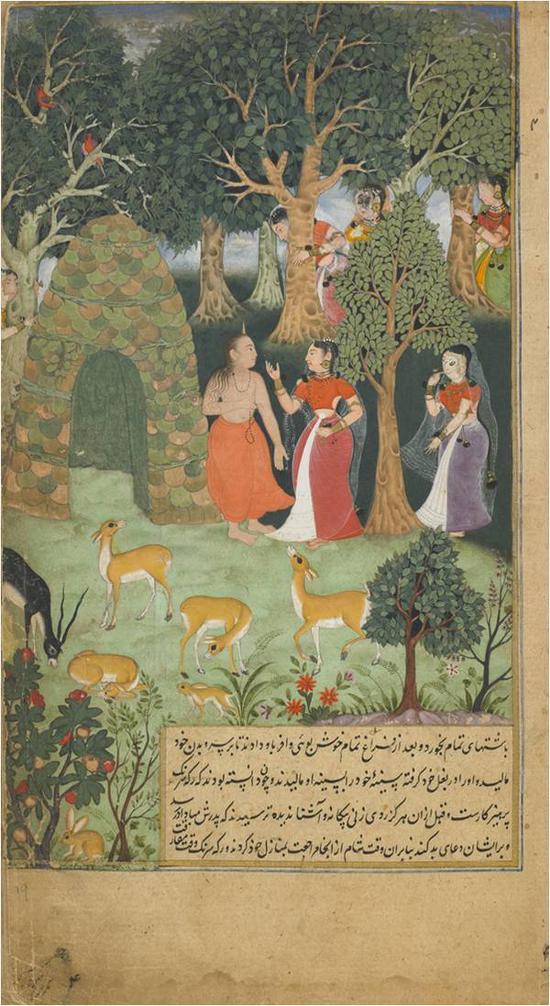

印度莫卧尔王朝的波斯语译《罗摩衍那》彩绘本中的一角仙人故事插图

印度莫卧尔王朝的波斯语译《罗摩衍那》彩绘本中的一角仙人故事插图

从印度本土、中国的克孜尔石窟和敦煌石窟、东南亚的缅甸等地,从较早的巴尔胡特、犍陀罗雕刻,到十八世纪的莫卧尔王朝细密画,所跨越的时间长达一千五百年以上。该故事所依托的流传载体多种多样,既有以佛教的《本生经》,也有以印度教史诗《罗摩衍那》为载体的图像;既有石雕,也有壁画,还有纸画。从文本来看,该故事虽然在佛经和史诗中均有,但其源头应该是印度古代民间流传的神话、传奇与故事,而不是直接由文人创作而成的。由于口口相传,因此该故事没有固定的程序,可以不断地改写。

《大唐西域记》中“驾肩而还”细节(《大智度论》、《经律异相》、乃至日本《今昔物语集》),在三个地区的图像中得到了体现,即:犍陀罗、克孜尔和敦煌,这说明这三个地区所流传的一角仙人故事有内在的相似性,体现在图像上就有了视觉上的相似性。

贵霜时期的栏柱雕刻,是《大唐西域记》中“驾肩而还”细节在犍陀罗地区的体现

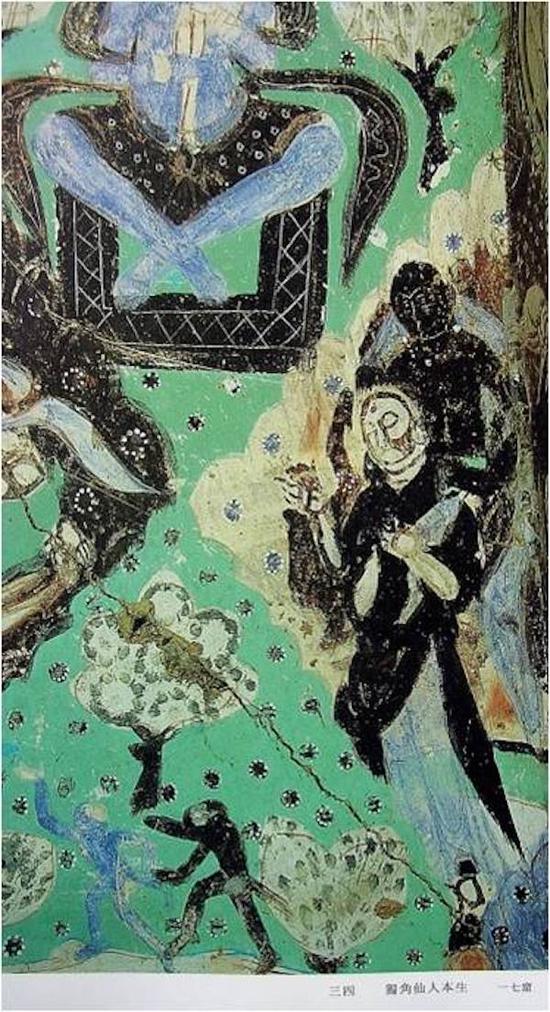

贵霜时期的栏柱雕刻,是《大唐西域记》中“驾肩而还”细节在犍陀罗地区的体现 克孜尔石窟第17窟,是《大唐西域记》中“驾肩而还”细节在克孜尔地区的体现

克孜尔石窟第17窟,是《大唐西域记》中“驾肩而还”细节在克孜尔地区的体现

敦煌北周第428窟东壁门,是《大唐西域记》中“驾肩而还”细节在敦煌地区的体现

2:睒摩(睒子)本生故事图像的流传

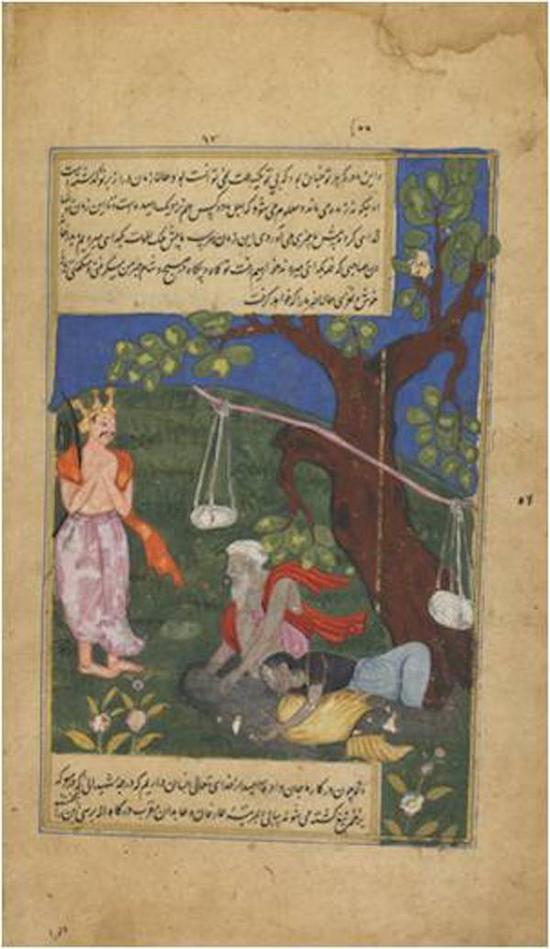

睒子故事在古代印度有两种类型,一为印度教的故事,一为佛教的故事,前者主要见于史诗《罗摩衍那》第二篇“阿逾陀篇”第56-58章中的插话、以及迦梨陀娑《罗怙世系》第九章。后者主要见于巴利文《本生经》第540号故事、巴利文《所行藏经》(Cariyāpitaka)第33号故事、《大事譬喻经》等。《大唐西域记》中记载的睒子本生来自佛教系统所传,其情节较为简洁:商莫迦菩萨出于孝道,在山林中奉养双目失明的父母。有一天外出打水和采果时,被打猎的国王当作动物用毒箭射中,因为他的孝道至诚,感动天神下凡,把他救活。在佛教的语境中,该故事中所隐含的孝道思想与中土思想颇为吻合,因此,睒子成为中土二十四孝中的人物之一,其故事传扬甚广。而在《罗摩衍那》和《罗怙世系》中,该故事只是强调报应,十车王年轻外出打猎而误杀睒子,受到睒子父亲的诅咒,十车王后来被迫流放儿子罗摩,同样经历了亲人分离的痛苦。其中基本上没有强调孝道。可见,同样的睒子故事在不同的宗教语境中,其主旨有很大的差异。因此,在阅读《大唐西域记》中的这个故事时,必须认识到该故事与印度教的关联,不能将其仅仅视为是佛教的产物。

睒子故事的图像在印度分布较多,主要有阿旃陀石窟第10窟右廊壁(公元前1世纪)、桑奇第一塔西门北柱内侧〈睒子本生故事图〉、犍陀罗睒子本生石雕数种、塔克西拉3世纪雕刻、阿旃陀石窟第17窟右廊壁(公元5世纪)、印度奥底萨的Konark地区的Konark Sun Temple、以及以《罗摩衍那》为载体的睒子故事插图,特别是波斯语译本《罗摩衍那》插图本中的睒子系列图。印度还有描绘该故事的长幅连环叙事图。

犍陀罗地区的睒子本生石刻(2-3世纪)

犍陀罗地区的睒子本生石刻(2-3世纪)

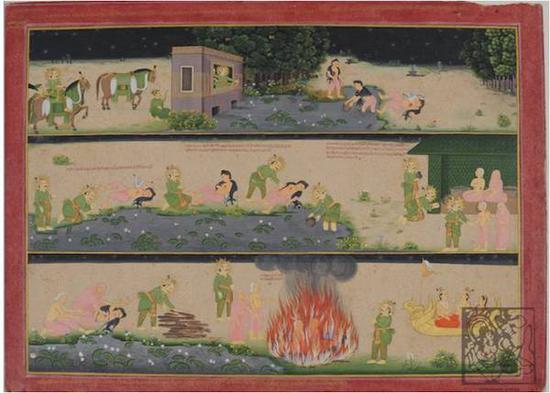

波斯语译《罗摩衍那》两种彩绘本中的睒子故事图

波斯语译《罗摩衍那》两种彩绘本中的睒子故事图 印度长幅睒子故事图

印度长幅睒子故事图丝绸之路与中原地区流传的睒子故事图像更多,主要有龟兹克孜尔千佛洞壁画:第7、8、17、63、114、157、178、184、186窟;森木塞姆石窟第26窟;克孜尔尕哈石窟第11窟;云岗石窟的2幅;敦煌石窟莫高窟第433窟的壁画;西千佛洞第12窟睒子本生;麦积山石窟127窟大型壁画睒子本生;北宋砖雕;北宋大足石刻中的睒子故事以及多处墓葬中的孝子图像中所涉及的睒子图像等。这些图像中有不少是连续叙事的故事画,体现了我国佛教壁画艺术的发展。

克孜尔第17窟睒子本生故事图

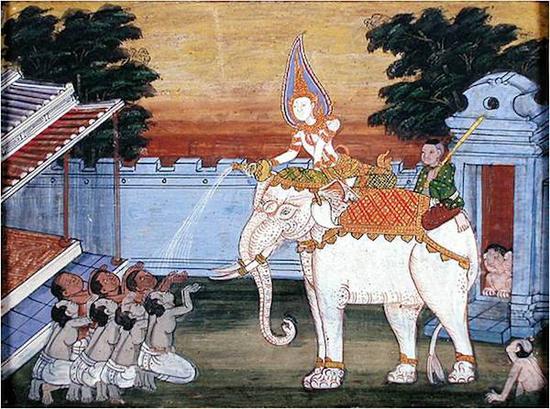

克孜尔第17窟睒子本生故事图 泰国寺院壁画中的睒子本生故事图

泰国寺院壁画中的睒子本生故事图就睒子故事及其图像而言,佛教的故事常常与印度本土的印度教等有密切的关系;其故事的传播除文本译传之外,也以不同载体的艺术形式(石刻、壁画、插图本等)在不同文化语境中流传。佛教或印度教的故事不仅在西北丝绸之路流传,也在海上丝绸之路流传(见“泰国寺院壁画中的睒子本生故事图”),二者之间的异同需要进行比较研究。天竺故事中所包涵的一些文化因素对印度现当代生活还有一定的影响。

3:太子须大拏本生故事图像的流传

须大拏太子是佛教文献中最具代表性的喜欢施舍的人物,为了追求佛道,他不仅将宝象、家财、车舆、衣服等施舍,甚至可以施舍自己的儿女和妻子。其本生故事也是多语种故事流变的一个典型,涉及的语种至少有巴利语、缅甸语、泰语、傣语;犍陀罗语、梵语、吐火罗语、于阗语、粟特语、回鹘语、藏语、汉语等。早在东晋时代,法显就见证了狮子国“或作须大拏、或作睒变”的本生故事的图像及表演。须大拏太子故事的图像非常丰富是不难理解了。见存的须大拏故事图像(单幅或连环画)包括雕塑、壁画和纸画、与文字对照的绘图本等多种形式。从地域上看,须大拏太子故事的图像遍及巴尔胡特古塔、龙树城、戈利、桑奇北门、阿旃陀石窟、犍陀罗、案达罗地区、南印度Kanaganahalli遗址、龟兹、吐鲁番、米兰、敦煌、托库孜萨来、河南洛阳龙门石窟、青海同仁丹斗寺、斯里兰卡Hambantota地区、缅甸、印度尼西亚婆罗浮屠等地,其图像的变化,对佛教义理、文化和艺术的传播起到了重要的作用。

东南亚须大拏故事画中的施舍大象场景图

东南亚须大拏故事画中的施舍大象场景图

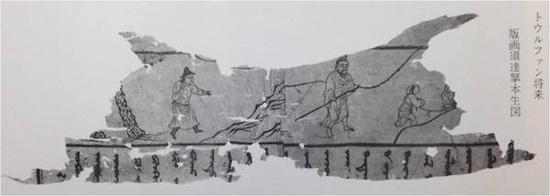

《大唐西域记》中对太子须大拏故事的记载颇含情感,尤其是对丑行婆罗门殴打须大拏太子的一对小儿女的情景描绘,令人印象深刻。丝绸之路上的太子须大拏故事图像中就有描绘这一情节的画面,比如,克孜尔第38窟菱格本生中就有须大拏向丑行婆罗门施舍两个孩子的场景(见图A);吐鲁番出土的回鹘语须大拏太子本生故事绘图本(版画)残片中就有婆罗门鞭赶两个孩子的场景(见图B)。当然,这些鞭打的场景常被作为须大拏故事中的代表性情节加以视觉化(见图C),也在带有连环画色彩的须大拏太子本生系列故事图(插图或雕刻、壁画)中,也经常得到表现。

A

克孜尔第38窟菱格本生(公元7世纪)

A

克孜尔第38窟菱格本生(公元7世纪) B

吐鲁番出土回鹘文须大拏太子本生图(版画)

B

吐鲁番出土回鹘文须大拏太子本生图(版画) C

印度12世纪《八千颂般若经》抄本中的须大拏太子本生图

C

印度12世纪《八千颂般若经》抄本中的须大拏太子本生图综上所述,可以简要归纳为两句话:第一句,《大唐西域记》是印度故事的宝库,所记载的佛教故事对该故事的流传有重要的意义。第二句,《大唐西域记》所记载的相关故事在陆海丝绸之路的流传与影响,需要从古代亚洲文化交流的大背景中,进行深入的挖掘。因此,搜集与比对《大唐西域记》中的相关故事在丝绸之路多语种文献中的平行文本,及其在陆海丝绸之路的多载体(雕刻、壁画、纸画等)的图像表述,从时空维度梳理其流传的线路,归纳这些故事在传播过程中的某些共性与变化的原因,有助于我们深入理解古代丝绸之路的文学与艺术交流的复杂性。

(除特别指出外,本文图片由作者提供。)