标题:颜真卿大展上的《五马图》与“苏黄米蔡”

来源:澎湃新闻

东京国立博物馆颜真卿特展前不久落幕,除了展出的举世瞩目有“天下第二行书”之誉的颜真卿《祭侄文稿》墨迹手卷外,其余展品同样精彩纷呈,尤其北宋李公麟的《五马图》的出现,可以说是本次大展所呈现的最后一道大餐,其在绘画史上的珍稀程度甚至与《祭侄文稿》不遑多让。更令人惊喜的是,这件作品是在“人间蒸发”八十多年之后的首度露面。澎湃新闻刊发的此文为现场观展手记。

北宋

李公麟 《五马图》展出现场

北宋

李公麟 《五马图》展出现场李公麟(1049 - 1106)被誉为“宋画第一人”,释道、人物、鞍马、花鸟、山水,无所不精。尤其鞍马和人物,超迈前人,世所公认。他又创造性地发展了“白描”画法,擅于用笔墨勾勒线条来表现事物,并使这一画法达到一个前所未有的高度。另外他襟度超轶,文章有建安风格,书法如晋、宋间人,辨钟鼎古器,博闻强识,当世无与伦比。故而他的绘画“以立意为先,布置缘饰为次”,独出新意,回味无穷。北宋《宣和画谱》收录其作品百余件,但传至今日,可信的只有《五马图》和《临韦偃牧放图》两件,其他如《九歌图》、《维摩诘演教图》、《西岳降灵图》等都颇有争议。

李公麟

《五马图》“凤头骢”

李公麟

《五马图》“凤头骢”李公麟善画马,识者称他笔下的马“曹韩以来未有比也”,当时就极有名,更有“都城黄金易得,而伯时马不可得”之说。《临韦偃牧放图》今存北京故宫博物院,是李公麟临唐人作品,只有《五马图》是存世唯一李公麟原作。

此《五马图》手卷,高27.8厘米,全长256厘米,线描墨画淡设色,绘西域所进名马五匹并牵马奚官、弁从五人,均右向立。每匹马后有黄庭坚题记,标明所进马匹时间、出处,名称,年龄、尺寸等细节。一为“凤头骢”,二为“锦膊骢”,三为“好头赤”,四为“照夜白”。惟第五匹缺题,仔细观察第五图,会发现此作笔法等细节与前面明显不同,年份上也显得较新,而且画面纯水墨没有一点设色,可以肯定系后来补绘配入。据周密《云烟过眼录》卷上记载推知,这匹马原先应为“满川花”,本有黄山谷题字云:“元祐三年正月上元□□□进‘满川花’”。

李公麟

《临韦偃牧放图》局部 北京故宫博物院藏

李公麟

《临韦偃牧放图》局部 北京故宫博物院藏 李公麟

《临韦偃牧放图》局部 北京故宫博物院藏

李公麟

《临韦偃牧放图》局部 北京故宫博物院藏卷后有黄庭坚和曾纡(1073 - 1135)题跋。曾纡题跋中记述了黄庭坚所说李公麟“画杀满川花”的逸闻,说他放下画笔,马就死了,“盖神骏精魄皆为伯时笔端取之而去”,由以彰显其画技之高。

此卷显赫巨迹,流传有绪,闻名天下,先归于南宋内府收藏,《云烟过眼录》著录。到了元、明两代,经柯九思、张霆发等名家递藏,并且《清河书画舫》、《珊瑚网》、《式古堂书画汇考》和《大观录》有著录。清康熙年间,被河南商丘大藏家宋荦收藏。大约乾隆时期,始进入清宫内府崇宁宫,并著录于《石渠宝笈重编》。乾隆皇帝两次在《五马图》题字,1753年题七言长诗为引首,1784年有两段题在画芯,他也发现了第五图替换伪入的现象。这幅名画在末代皇帝溥仪退位后,1921年被借出宫中,放在溥仪老师陈宝琛处,给日本美术学者中川忠顺、大村西崖等人观赏,开始引起他们的注意,大村还请摄影师专门拍照,介绍到国内(日本)。期间,著名作家芥川龙之介来华,也曾寓目此画,并作文记之。1922年,溥仪以赏赐溥杰的名义将此画盗运出宫,并经陈宝琛外甥刘骧业居间运作,几经周折,大约于1920年代末售于日本实业家。二战以后,《五马图》不知所终,曾传闻在宋美龄手中(见徐邦达著作),北京故宫博物院只留下民国时制作的珂罗版印刷品。很多人都以为此件国宝已经毁于战火,没有料到如此神物重宝自有神天护佑,此次重现人间,并已为东京国立博物馆收藏。

李公麟

《五马图》“好头赤”

李公麟

《五马图》“好头赤” 李公麟

《五马图》“满川花”

李公麟

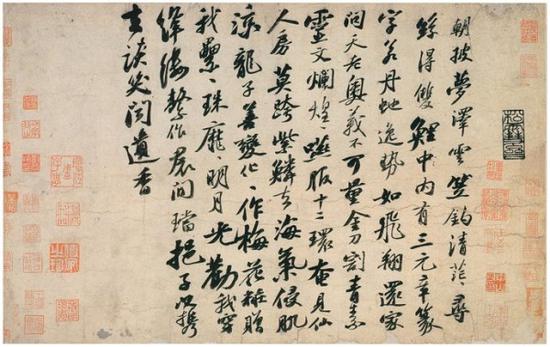

《五马图》“满川花”另外在宋代书法环节,此次展览重点展出七件“苏、黄、米、蔡”宋代书法四大家的作品,件件堪称精绝。其中米芾最多,有三件手卷。《草书四帖卷》,我没有看到,《行书三帖卷》虽然曾经看过两次,但此次看来仍是感觉欣喜,是米氏最生动的行书手札。而最让人心动的还数那卷《行书虹县诗卷》,高31厘米,长487厘米,全卷37行,每行二到三字,错落有致,潇洒随意,信手写来,墨色或枯或浓,天真烂漫。最能体现米芾散淡的性格,以及精深的书学造诣。

米芾《行书虹县诗卷》

米芾《行书虹县诗卷》 米芾《行书虹县诗卷》

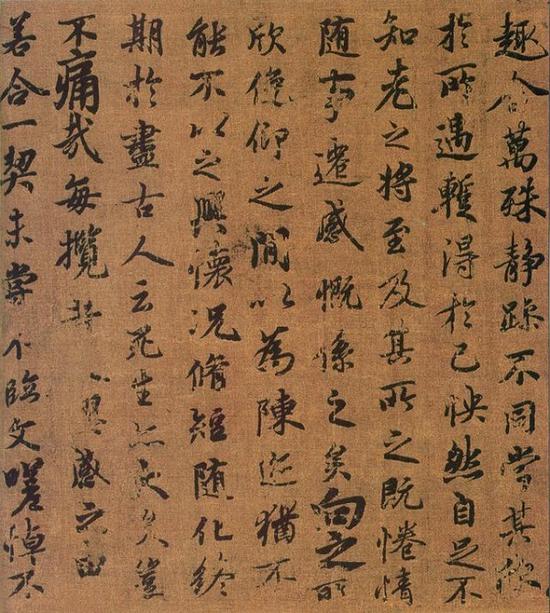

米芾《行书虹县诗卷》黄庭坚也有两卷,永青文库所藏的《行书伏波神祠诗卷》也因展品轮休而不幸错过,但著名的《草书李太白忆旧游诗卷》则赫然在目。此卷为京都有邻馆珍藏,纵横恣肆的笔意,跌宕多姿。可惜此卷品相稍疲,有些字磨损厉害,否则其精神当更加灿烂焕发。

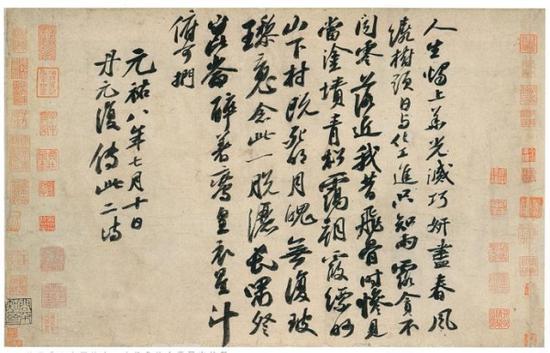

苏东坡《行书李白仙诗卷》,大阪市立美术馆收藏,是苏轼元祐八年(1093年)的书作,当年五十八岁。两首诗写在印有兰草暗纹的砑花笺上,潇洒随意,雅韵欲流。苏东坡天资极高,虽然说自己不善于书法,但又说自己最懂书法。据说他很爱写字,只要看到纸笔拿起来就写,直到写完为止。但他又很不喜欢人家求字,黄庭坚知道他的脾气,于是每逢酒宴就吩咐主人悄悄准备纸笔在边上,他看到必然会大写一通。

米芾《行书虹县诗卷》

米芾《行书虹县诗卷》这一手卷落款为“元祐八年七月十日,丹元复传此二诗”,没有署名,但一看就是苏轼典型的书风。这两首李白诗,在李白的正集中没有收入,估计苏轼当时也没有读到过,所以欣然择上好佳纸写录。查上海古籍出版社瞿蜕园、朱金城校注《李白集校注》,此二诗收入卷三十“诗文补遗”,题为“上清宝鼎诗二首”,即录自此卷东坡墨迹。然而,中华书局孔凡礼整理点校之《苏轼文集》题跋卷中“记太白诗二首”,文字与此墨迹本基本相同,但也颇有不少出入。比如将“朝披梦泽云”写作“朝披云梦泽”等,显然不大贴切。

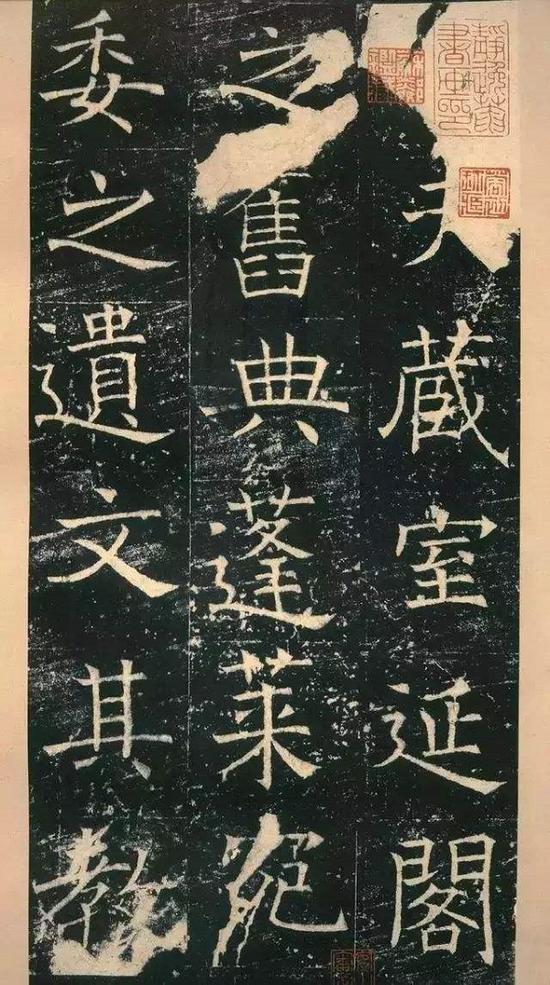

蔡襄其实是“宋四家”中最老的一位,展出的《楷书谢赐御书诗表卷》,是蔡襄为感谢宋仁宗御赐宸翰而写的极精意之作,书于著名的澄心堂纸上,楷法端丽谨严,行距宽大舒朗。后有米芾、文及甫、鲜于枢、解缙、吴宽、董其昌等题跋累累。原为清宫旧藏,被溥仪携往长春,后流入日本,现藏东京台东区立书道博物馆。

苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏

苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏 苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏

苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏对于苏黄米蔡的评价,我觉得还是潘伯鹰先生讲得好,大意是说,苏黄两人虽然书出新意,字形结体与古人明显不同,但他们整体传达的韵味格调却与二王及唐贤的书法非常契合,血脉相通。而米芾深通古人笔法字形,人们还笑他是“集古字”,能八面出锋,时出新意,但他的新与苏黄却又不同,“毕竟由于他太内行,太喜欢显神通了,所以满纸都是精彩,也满纸都是火气”。即使这样,你还不能不服他的灵光奇气。蔡襄由褚薛入手而在风格上自然接近颜鲁公,但他没有颜的沉雄博大,“使人感觉到他是笔笔精心要好的。他下笔处处精丽,使人越看越醉心。”正是由于他太注意细节,当时就被米芾黄庭坚等人讥为“如少年女子”、“时有闺房态度”。纵然如此,蔡襄在接引二王法脉,开启宋代书派主流上作出了承前启后的贡献。

纵览此次东京国立博物馆的颜真卿大展,笔者还有几点不成熟的体会,不妨也在这里说说。

苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏

苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏 苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏

苏东坡《行书李白仙诗卷》大阪市立美术馆藏此次大展,藏品阵容强大。177件展品中,绝大部分来自日本本土,东道主东京国立博物馆提供36件藏品,附近台东区立书道博物馆提供48件藏品,三井纪念美术馆提供26件藏品,从数量上来说三家呈鼎足之势,已占全部展品的大半。

台东区立书道博物馆也在上野公园附近,是一家专业的书法博物馆,虽然规模不大,但近年在业内颇有名气。此次为配合颜真卿大展,期间他们还和东京国立博物馆联合举办了一个姊妹展《王羲之书法的残影——通往唐代的历程》,在东博东洋馆和书道馆同时展出。该馆书法藏品丰富,像此次展出的唐摹索靖《月仪帖》、王献之《地黄汤帖》和杨凝式《草书神仙起居法》等墨迹传本,虽然争议不已,但均为该馆庋藏。至于碑帖等书法资料,则更加琳琅满目。

褚遂良《伊阙佛龛碑》

褚遂良《伊阙佛龛碑》京都国立博物馆提供9件藏品,大阪市立美术馆提供6件藏品。东京附近关东地区中部的埼玉县淑德文化大学书学文化中心,我们以往不大熟悉,此次提供6件碑拓,有《曹全碑》、褚遂良《伊阙佛龛碑》、唐玄宗《石台孝经》,以及新出颜真卿的《王琳墓志》两种和《郭虚己墓志》,均为整拓。其他零散的21件展品分别来自日本各种公私收藏机构,重要的如宫内厅收藏的传贺知章《草书孝经卷》墨迹,九州国立博物馆的王羲之《妹至帖》以及东京永青文库的黄庭坚《行书伏波神祠诗卷》等。

另有17件展品没有注明出处,估计多为私人收藏。其中如智永《真草千字文》墨迹本,是日本国宝级藏品,此次也难得亮相。还有新发现的王羲之《大报帖》墨迹等。由此也可见主办者长袖善舞,强大的组织能力。

中国方面,台北故宫博物院虽然仅借展4件藏品,除颜真卿《祭侄文稿》这样的“眼乌珠”外,褚遂良《黄绢兰亭序》、怀素《自叙帖》和《小草千字文》都是很有亮点的作品。数量虽少,但它的分量在此次展览中十分之重。

唐

褚遂良《黄绢兰亭序》 台北故宫博物院藏

唐

褚遂良《黄绢兰亭序》 台北故宫博物院藏 唐

褚遂良《黄绢兰亭序》 台北故宫博物院藏

唐

褚遂良《黄绢兰亭序》 台北故宫博物院藏另外,此次香港中文大学文物馆也借出4件藏品参展,同样令人注目,分别是汪氏孝经堂本《九成宫醴泉铭》、孔氏岳雪楼本《集王圣教序》、吴荣光藏本《李思训碑》和何绍基藏本《麻姑仙坛记》。这些都是文物馆北山堂主人捐赠藏品,北山堂是已故香港著名富商、文物收藏家利荣森(1915 -2007)的堂名。利荣森热爱中国文化艺术,1957年开始,即加入伦敦东方陶瓷学会,1963年与藏家好友在港创立文物收藏家协会,即著名的敏求精舍。利荣森博士是香港中文大学文物馆的创办人和赞助人及文物捐赠者,早在1960年代初期,香港中文大学成立伊始,利博士即带领家人鼎力支持大学建设及发展,创设中国文化研究所(下设文物馆),又捐赠艺术文物、赞助教授讲席、研究基金及奖学金等。1971年文物馆成立,利博士出任文物馆管理委员会主席,擘划文物馆发展,并将私人珍藏的大部分陆续捐赠文物馆,涵盖绘画、书法、拓本、玉器、陶瓷,以至雕塑、文玩、竹刻、玺印及铜器等。另外,辽宁省博物馆也为纪念利荣森的无私捐助,在展厅特设“北山堂馆”。

此次展览的空前成功,还因归功于展馆的硬件设施。平成馆是东京国立博物馆最新的一个馆,展厅条件非常好,二楼展厅目测层高有六七米,展柜橱窗高度估计也在五米上下,而且玻璃尺寸硕大无比,又是高透光低反射的材质,加上很棒的灯光照明,使得橱柜异常通畅,十几米,二十米的大手卷放在里面,几乎一览无余。同时高大的玻璃橱柜,为很多大幅整张的碑拓展示创造了条件,可以和小的手卷和剪裱册页放在一起,自由穿插,“同台演出”,这是非常难得的条件。例如,颜真卿墨拓《逍遥楼》三个大字就有三米高,加上轴头将近四米,放在橱窗里还是绰绰有余,其他如唐玄宗《石台孝经》、《颜氏家庙碑》等整拓,俱为高大立轴,一般的场地是很难让这些展品展陈得当、齐聚一堂的。

颜真卿墨拓《逍遥楼》

颜真卿墨拓《逍遥楼》笔者观展期间,深感日本民众对这一书法展的浓厚热情。有关展览的海报广告在地铁、宾馆等场所随处可见,报章媒体也均有报道,美术杂志《太阳》还专门出了别册。据说展览结束前几天,日本天皇夫妇也去参观了此一展览。

另外,书法在日本民间的群众基础也相当扎实,我曾多次去过银座专卖文房四宝的百年老店鸠居堂,除了每次看到三四楼不断举办各种书法展览外,二楼书柜处还摆着十几种不同的书道杂志,如《教育书道志》、《书之光》、《小石之友》、《书道研究》和《学生书道》等,期刊种类甚至比我们还多,由此亦可见书法在日本民众中的普及程度。

最近,明显受东京颜真卿书法大展的影响,西安大雁塔下也在举办一场名为“丰碑——颜真卿名碑拓片特展”,颇引起大家的关注。我倒忍不住“胡思乱想”,要是将来有一天,能将东京特展的宝贝,外加两个故宫以及各大博物馆的名宝家珍,统统如数搬到西安碑林,举办一场旷世墨宝大展,那才真正激动人心呢。