标题:常沙娜与樊锦诗:我们是敦煌的女儿

来源:趣看博物馆 微信号:toseemuseum

在这个世界上,有很多令人心驰神往的地方。

神奇的地理风景令我们震撼,

深厚的人文景观令我们敬畏,

而在这其中有一个地方既震撼又敬畏,

无数人愿意在此守护一世、奉献青春,

这个地方,叫做‘敦煌’。

76年前,

76年前,一个出生在法国的中国女孩

穿过满目黄沙抵达神圣的敦煌。

那时的她没有想到,

她的一生将与敦煌艺术紧紧相连。

是敦煌成就了她,也是她绽放了敦煌。

她是敦煌的女儿,她的名字是常沙娜。

57年前,

一个北京大学考古系的女学生

抱着一颗好奇心走进敦煌研究院。

那时的她没有想到,

她的一生将深深扎根于敦煌的洞窟中。

是敦煌塑造了她,也是她保护了敦煌。

她是敦煌的女儿,她的名字是樊锦诗。

当大漠孤烟成了故交,

当大漠孤烟成了故交,当长河落日作了邻伴,

她们两人奉献了青春,

敦煌,成为了生命中最重要的标签。

少女时期的常沙娜

少女时期的常沙娜常沙娜与敦煌的缘分,

仿佛是冥冥之中就定好的。

1931年,常沙娜出生于法国。

他的父亲常书鸿是与徐悲鸿同时代的艺术家,

还没出生时,父亲就定下了这个名字,

“Saone索纳”,沙娜。

1933年常沙娜与父母在法国巴黎的合影

1933年常沙娜与父母在法国巴黎的合影1936年,“沙”开启了她与中国的联系。

当时,常书鸿已经是法国最出名的中国学生,

他无意中在法国塞纳河边的旧书摊上,

看到伯希和编著的《敦煌石窟图录》。

一股巨大的震撼和懊悔冲击着他的心灵,

竟然有这样一个地方,珍藏着中国的瑰宝,

却无人守护,无人研究,大量流失海外。

曾经常书鸿认为应该西学东渐,

这时才发现,中华文明还未学习透彻。

于是,他义无反顾地抛弃了在法国的一切,

举家归国,投入到研究敦煌的事业中。

对于一直在法国长大到九岁的常沙娜来说,

敦煌这个名字第一次出现在她的生活中。

当她回国后,最期待的也是真正走进敦煌,

看看这个令爸爸心驰神往的地方。

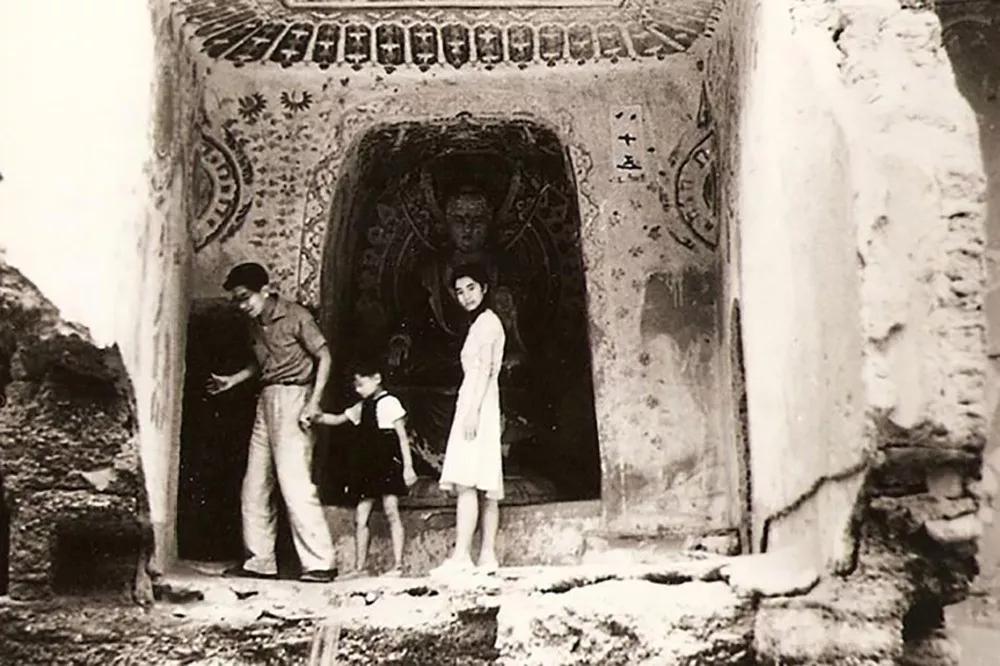

常沙娜与父亲常书鸿、弟弟常嘉陵在莫高窟内

常沙娜与父亲常书鸿、弟弟常嘉陵在莫高窟内“出了嘉峪关,两眼泪不干,

前看戈壁滩,后看鬼门关……”

真正的敦煌,没有想象中的那么梦幻。

从重庆通往敦煌,花费了一个月的时间。

迎接她的第一顿饭,

是一碗大粒盐、一碗醋、一碗水切面,

和一望无际的荒漠,满目荒凉。

然而,她的内心还是欣喜的。

因为她的名字诠释着父亲一生的心愿。

既有法国的浪漫,

同时也是那拥有着婀娜多姿飞天的沙漠。

▲常沙娜与父亲常书鸿

▲常沙娜与父亲常书鸿12岁的常沙娜在敦煌生活下来,

沙漠中的生活是如今的我们无法想象的。

他们住在莫高窟崖壁下的破庙里,

桌、椅、床都由土堆成。

那时的敦煌还没有电,更没有取暖设备,

沙漠中还极度缺水,蔬菜更是想都不敢想。

这些,对于常沙娜来说都不算太难。

最难的是,母亲的离开。

时局动乱,敦煌研究院刚刚建成又要撤销,

身为首任院长的父亲辗转各地央求继续研究。

生活的困苦让母亲失落和脆弱,

最终她选择了抛弃一切的离开。

常沙娜却懂事地对父亲说:

“爸爸说什么,我都一定听。”

她放弃了学业,选择回到敦煌,

全身心照顾弟弟和爸爸。

常沙娜作品,中唐158窟涅槃经变菩萨

常沙娜作品,中唐158窟涅槃经变菩萨敦煌于常沙娜的意义,在这时有了变化。

曾经,这里只是她的半个家。

现在,敦煌莫高窟成了她最好的艺术大学。

在没有条件上学后,

她大部分时间都留在千佛洞,

父亲为她量身定制了课程。

艺术家董希文和苏莹辉辅导她美术史知识,

同时她还与敦煌研究所的工作人员一起,

临摹洞窟壁画。

常沙娜描述那段时光:

常沙娜描述那段时光:父亲要求我将北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、元各代表石窟的重点壁画全面临摹一遍,并在临摹中了解壁画的历史背景,准确把握历代壁画的时代风格。

建于五代时期的窟檐斗拱上鲜艳的梁柱花纹;隋代窟顶的联珠飞马图案;顾恺之春蚕吐丝般的人物衣纹勾勒;吴道子般吴带当风的盛唐飞天;金碧辉煌如李思训般的用色……

满目佛像庄严,莲花圣洁,飞天飘逸,我如醉如痴地沉浸其中,画得投入极了,在大漠荒烟中修行着自己艺术人生第一阶段没有学历的学业。

她的艺术之路,也由此开启。

1946年,《常书鸿父女画展》在兰州举办。

1946年,《常书鸿父女画展》在兰州举办。这场展览不仅让世人看到了敦煌壁画的魅力,

同时也让这对守护敦煌的父女大放光彩。

一位来华支教的加拿大籍友人叶丽华看展后,

提出愿资助常沙娜到美国深造。

常书鸿反复犹豫,

为了女儿更好的发展,还是将她送往了美国。

苦尽甘来,沙漠的苦映衬着敦煌的灿烂,

这段摹画时光成了常沙娜用之不尽的财富。

在美国的学习使她的视野更加开阔,

同时也了解到敦煌艺术与丝绸之路文化的渊源。

当听闻新中国建立,

常沙娜抛下未完成的学业回国参与国家建设。

在一次敦煌艺术大展中,

常沙娜遇到了第二位伯乐——林徽因。

林徽因非常欣赏常沙娜的才华,

邀请她到清华大学营建系担任助教。

父亲常书鸿曾写信叮嘱她

“沙娜,不要忘记你是敦煌人。”

没错,敦煌的DNA早已融入了她的血液中。

她将敦煌壁画和石窟建筑中的纹样重新设计,

形成了独特而又富含传统艺术的设计风格。

▲常沙娜在林徽因指导下设计的产品

▲常沙娜在林徽因指导下设计的产品常沙娜说:

回顾我这辈子的成果,图案教学也好、设计也好,包括20世纪50年代人民大会堂的设计,和敦煌艺术的精神是分不开的。

1983年至1998的十五年间,

常沙娜任中央工艺美术学院院长。

致力于推动敦煌图案的整理与教育工作。

整理出版了《敦煌历代服饰图案》、

《敦煌藻井图案》等著作,

将敦煌艺术运用现代生活中。

常沙娜给中央工艺美院染织系学生上课

常沙娜给中央工艺美院染织系学生上课说几个我们都见过的她的作品,

人民大会堂宴会厅的天顶华灯、

人民大会堂外立面柱廊上方琉璃瓦门楣、

纪念香港回归的“永远盛开的紫荆花”雕塑

……

如今的常沙娜已88岁高龄,

她见过战争、见过荒凉的敦煌、

见过繁荣的西方社会、见过人情冷暖、

见过强大的新中国,见过文化传承的力量……

这个敦煌的女儿,

继承了父亲对敦煌的爱,

让敦煌艺术重现光彩。

从此,花开敦煌。

在敦煌研究院,

有一个名为“青春”的雕像。

短发少女拿着草帽,意气风发、迎风前进。

“青春”的原型,正是樊锦诗。

其实,樊锦诗是被敦煌“骗”来的。

在首任院长常书鸿的努力下,

来自各地的精英人才如朝圣般来到敦煌。

樊锦诗就是其中之一。

她被敦煌绚烂的壁画吸引,

一头扎进这千里之外的漫天黄沙。

这个北大考古系的女大学生,

刚到敦煌就傻眼了,

没有电灯、没有自来水、信息闭塞,

几个月下来水土不服、营养不良,

当时心里想着:“实习结束,不想再回来了”

可当实习真正结束的时候,

敦煌研究院希望樊锦诗能留下来。

樊锦诗的父亲心疼女儿,

亲自写信给学校的领导。

然而,她却把信截下了,

再次背起行囊,前往敦煌,

这一呆就是一辈子。

在敦煌工作,家庭与工作总要有个选择。

樊锦诗与丈夫彭金章,

一人被分配到敦煌,一人被分配到武汉。

在那个时代,他们既要服从组织安排,

也要满足自己的人生目标。

原本定下约定,各自工作3年后结婚。

可约定到时,樊锦诗已经无法离开敦煌了。

樊锦诗与丈夫彭金章

樊锦诗与丈夫彭金章她与同事完成了敦煌第一部考古调查报告,

她撰写的《敦煌石窟研究百年回顾与瞻望》,

被誉为20世纪敦煌石窟研究的总结和思考。

她潜心于石窟考古研究工作,

运用考古类型学的方法,

完成了莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代,

成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。

哪怕文革时期工作不顺,

哪怕生活环境无比艰辛,

樊锦诗都在敦煌飞天的围绕中得到了安抚。

1977年,

1977年,樊锦诗开始担任敦煌文物研究所副所长。

她从一个考古业务人员

变成一个既懂业务又懂管理的行业能手。

为了成全妻子的事业,丈夫也“投降”了,

长达20多年的两地分居,终于在敦煌结束。

1998年,樊锦诗出任敦煌研究院的院长。

成为继常书鸿、段文杰之后,

守护敦煌的第三代传人。

上任伊始,她就遇到了一些棘手的难题:

为发展地方经济,

相关部门计划将敦煌与某旅游公司捆绑上市。

同时,莫高窟脆弱的壁画已不堪负重。

这让樊锦诗彻夜难眠。

为此,樊锦诗四处奔走,

跑遍了相关部门,

向人们讲述敦煌石窟脆弱的现状,

反复强调保护的重要性。

她还首次提出国际合作,

利用先进技术进行洞窟环境监测,

抵御沙漠侵袭。

除此之外,她还开创数字化敦煌的建设。

不必去敦煌即可参观经典洞窟、

4000多平方米壁画。

樊锦诗说:

“敦煌最终是要没有的。什么时候呢?

我希望它还能存在1000年。”

25岁的她只身前往敦煌,

30来岁的她在文革中保护敦煌文物,

40多岁的她让敦煌终于通电,

60岁的她接任敦煌研究院院长,

76岁的她看到莫高窟数字展示中心竣工,

78岁的她成为敦煌研究院名誉院长。

这就是另一位敦煌女儿的故事。

常沙娜曾问父亲:“在敦煌,这么苦是为了什么?”

常书鸿泰然作答:

为的是保护这些在荒烟无际戈壁滩上沉睡了千余年的瑰宝,不让伯希和之辈在莫高窟肆意掠夺的悲剧重演。

一腔热血,一生执着。

她们用自己的青春,

书写着敦煌的今生故事。

不是女神、也不是女王,

她们是敦煌的女儿,

这才是最大的荣耀。